L’ultima onda di Petru Popescu

Che il modaiolo naturalismo odierno sia un fenomeno tutt’altro che “naturale” è cosa piuttosto evidente. È il prodotto tardivo di una civiltà che ha fatto dello sradicamento la propria madrelingua, salvo poi proporre improbabili e compensatori “ritorni alla natura” tra il turistico e il romantico, adottando pseudo-spiritualità e filosofie fai-da-te che suggellano uno strappo già avvenuto. Per ricucirlo non basterà abbracciare due o tre alberi o andarsi a guardare filmetti americani di ragazzini viziati o settantenni in cerca di nuove giovinezze nella wilderness. Se n’era già accorto Julius Evola, che il 20 aprile 1957 aveva scritto sul Roma un articolo molto illuminante, Naturismo e ideale animale, notando: «Fra l’altro, a questo orientamento è propria una banalizzazione del sentimento della natura: perché la natura può rivelare il suo vero senso solo di fronte allo spirito. Affinché essa parli, lasciandoci presentire ciò che in essa ha valore di simbolo dell’invisibile, del non-umano, del distante, occorre una certa elevazione interna». Una condizione del tutto opposta a quella di «ragazzi e ragazze che “vanno in natura” ottusamente o sportivamente, distendendosi in essa come un bestiame bovino o tuffandosi in sensazioni fisiche, con al massimo qualche contorno sentimentale romantico piccolo-borghese».

Che il modaiolo naturalismo odierno sia un fenomeno tutt’altro che “naturale” è cosa piuttosto evidente. È il prodotto tardivo di una civiltà che ha fatto dello sradicamento la propria madrelingua, salvo poi proporre improbabili e compensatori “ritorni alla natura” tra il turistico e il romantico, adottando pseudo-spiritualità e filosofie fai-da-te che suggellano uno strappo già avvenuto. Per ricucirlo non basterà abbracciare due o tre alberi o andarsi a guardare filmetti americani di ragazzini viziati o settantenni in cerca di nuove giovinezze nella wilderness. Se n’era già accorto Julius Evola, che il 20 aprile 1957 aveva scritto sul Roma un articolo molto illuminante, Naturismo e ideale animale, notando: «Fra l’altro, a questo orientamento è propria una banalizzazione del sentimento della natura: perché la natura può rivelare il suo vero senso solo di fronte allo spirito. Affinché essa parli, lasciandoci presentire ciò che in essa ha valore di simbolo dell’invisibile, del non-umano, del distante, occorre una certa elevazione interna». Una condizione del tutto opposta a quella di «ragazzi e ragazze che “vanno in natura” ottusamente o sportivamente, distendendosi in essa come un bestiame bovino o tuffandosi in sensazioni fisiche, con al massimo qualche contorno sentimentale romantico piccolo-borghese».

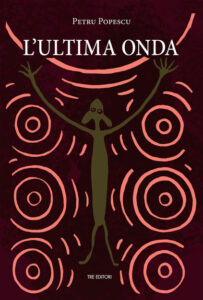

Ma una tale svalutazione, checché ne dicano alcuni, non è universale, riguardando solo una fase storica di una civiltà. La nostra, per la precisione. Si tratta di un «patto», ha scritto Petru Popescu, «simile a quello stretto da Faust con Mefistofele, che ci ha lasciato un legame con il mondo naturale talmente sfuggente che noi oggi tendiamo a fare della natura un feticcio e a vederla in un modo così romantico che farebbe ridere i nostri antenati». Le righe citate – inserite in appendice al romanzo L’ultima onda dello scrittore romeno, appena pubblicato in italiano per Tre Editori nella traduzione di Furio Morroni – registrano al tempo stesso una visione del mondo e un cammino biografico-intellettuale.

Classe 1944, Popescu passa i primi trent’anni della sua vita nella Romania di Nicolae Ceaușescu: «Da ragazzo, in un regime comunista, vedevo queste nozioni in maniera romantica. Cosa mi restava, se non i sogni, in un periodo come quello?». Il discorso cambia a metà degli anni Settanta, quando fugge, come molti suoi connazionali, facendo perdere le proprie tracce durante un viaggio tra Stati Uniti e Inghilterra. I comunisti lo giudicano un traditore e vietano i suoi libri in patria, mentre lui si trova lontano da casa, esule e profugo.

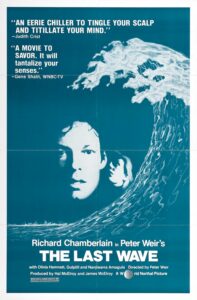

Finché negli Stati Uniti conosce il coetaneo Peter Weir, appena reduce dal successo al botteghino di Picnic a Hanging Rock (1975), ma che darà il meglio di sé quanto a incassi con film come Gli anni spezzati (1981), Un anno vissuto pericolosamente (1982), L’attimo fuggente (1989) e lo “gnostico” Truman Show (1998). I due s’incontrano all’American Film Institute di Hollywood; Weir ha appena ultimato una sceneggiatura, che passa a Popescu, chiedendogli di riscriverla. Lui è un po’ titubante: parla inglese da meno di un anno, ma decide comunque di cimentarsi nell’impresa. È il primo passo verso la realizzazione di The Last Wave, che uscirà nel 1977, insieme alla versione a stampa del romanzo, «uno dei primi lavori di uno scrittore romeno dissidente che era riuscito a liberarsi dalla censura comunista».

La trama è molto semplice: a Sydney un aborigeno muore in circostanze singolari, che ricordano un “omicidio tribale”, colpevole di aver diffuso “segreti iniziatici” e profanato oggetti sacri. Ma è davvero così? Tutto il romanzo ruota intorno a questo interrogativo, suggerendo come un passato molto lontano – annientato dai “civilissimi” inglesi che decimarono gli aborigeni, secondo un triste copione reiterato nel corso dei secoli a suon di baionette o moral bombing, spesso con l’aiuto dei loro amici d’oltreoceano – continui ad albergare nel cuore delle metropoli sorte sulle rovine dell’ancestrale popolazione australiana. È una realtà a più dimensioni quella in cui s’immerge il protagonista, l’avvocato chiamato a difendere i cinque imputati (anch’essi aborigeni), in uno scenario da “fine dei tempi”, tra piogge incessanti di liquame nero e rane, pietre e fulmini, repentini innalzamenti e abbassamenti della temperatura, inondazioni e incendi dei boschi (tenuto conto che il romanzo è del ’78, difficile resistere alla tentazione di tracciare qualche analogia con i dibattiti odierni sul cambiamento climatico…). È insomma la natura a farsi sentire, irrompendo nel mondo moderno, con toni ben più inquietanti di quelli “naturisti” già evocati.

La trama è molto semplice: a Sydney un aborigeno muore in circostanze singolari, che ricordano un “omicidio tribale”, colpevole di aver diffuso “segreti iniziatici” e profanato oggetti sacri. Ma è davvero così? Tutto il romanzo ruota intorno a questo interrogativo, suggerendo come un passato molto lontano – annientato dai “civilissimi” inglesi che decimarono gli aborigeni, secondo un triste copione reiterato nel corso dei secoli a suon di baionette o moral bombing, spesso con l’aiuto dei loro amici d’oltreoceano – continui ad albergare nel cuore delle metropoli sorte sulle rovine dell’ancestrale popolazione australiana. È una realtà a più dimensioni quella in cui s’immerge il protagonista, l’avvocato chiamato a difendere i cinque imputati (anch’essi aborigeni), in uno scenario da “fine dei tempi”, tra piogge incessanti di liquame nero e rane, pietre e fulmini, repentini innalzamenti e abbassamenti della temperatura, inondazioni e incendi dei boschi (tenuto conto che il romanzo è del ’78, difficile resistere alla tentazione di tracciare qualche analogia con i dibattiti odierni sul cambiamento climatico…). È insomma la natura a farsi sentire, irrompendo nel mondo moderno, con toni ben più inquietanti di quelli “naturisti” già evocati.

In quest’apocalisse “metereologica” si confrontano due universi, incarnati rispettivamente dagli aborigeni, che hanno un piede nella contemporaneità e l’altro nel “Tempo del Sogno” (presto vedremo di che si tratta), e da quell’avvocato che decide di sospendere il proprio scetticismo, prendendo sul serio la realtà in cui vivono i suoi assistiti, ancora immersa in un mondo sacrale – «è una cerimonia senza fine» gli spiega un’antropologa a cui si rivolge per avere delucidazioni. Al tempo stesso, nella vita del protagonista irrompono una serie di fatti bizzarri: sogni premonitori, singolari pietre tribali che compaiono e scompaiono, messaggi inviati durante il sonno e provenienti da chissà quali dimensioni, il risveglio di facoltà extra-sensoriali…

Compare l’idea che ciascuno disponga di una memoria ben più ampia di quella individuale, una memoria ancestrale che nel caso degli aborigeni è un dato di fatto, mentre per quanto riguarda il protagonista, cresciuto nel mondo “disincantato” di cui parlava Max Weber, diventa oggetto di una riscoperta, talvolta travagliata e sofferta. Da un certo punto di vista, potremmo vedere nel romanzo la cronaca di questo “ampliamento”: «Ogni individuo» scrive Popescu, «porta dentro di sé il pozzo senza fondo della memoria tribale». Finché il protagonista stesso scoprirà di avere un ruolo attivo in quella narrazione. Ma qui tacciamo, per non rivelare un finale tanto inaspettato quanto geniale.

A dominare su tutto è una dimensione onirica ben diversa da come la concepiamo noi («Un sogno è l’ombra di qualcosa» rivela uno sciamano, «che esiste»). È il primordiale “Tempo del Sogno” (chiamato in vari modi, in base agli idiomi, tra cui jukurrpa e tjukurpa) in cui, secondo la cosmogonia aborigena, nasce tutto. Non si tratta di un tempo perduto, ma di una dimensione contemporanea a tutte le epoche. Non una realtà dietro a un’altra realtà, come secondo un certo dualismo molto di moda in Occidente, ma una Quarta Dimensione più vera di quella materiale:

«Il Tempo del Sogno era antico e preistorico, eppure era ancora presente, perché aveva un flusso proprio, separato dal ritmo delle normali attività quotidiane. Alcune azioni spirituali potevano avvenire solo nel Tempo del Sogno, che sfuggiva a distinzioni come passato, presente e futuro. Alcuni individui della tribù, dotati di poteri spirituali fuori dal comune, potevano vivere sia nel tempo ordinario sia nel Tempo del Sogno perché, sebbene fossero del tutto umani, erano anche spiriti, a volte incarnavano delle entità incorporee che avevano creato l’universo».

Lo scopo ultimo, sembrano suggerirci queste righe, non è sfuggire alla realtà quotidiana per rifugiarsi nel Dreamtime, ma vivere al tempo stesso nell’una e nell’altro, sul piano delle Cause e su quello degli Effetti. Sempre a proposito di letteratura fantastica, queste righe ricordano quanto scrisse il romanziere austriaco Gustav Meyrink il 20 giugno 1917 all’occultista e alchimista Alfred Müller-Edler:

«L’Arte Regia consiste nel lasciare espandere, tramite la passività esteriore, la più intensa attività interiore. Esteriormente, occorre rimanere desti, e al massimo grado. Niente della realtà esteriore deve scomparire. Bisogna imparare a vivere simultaneamente nei due mondi!».

Siamo di fronte a una visione magica della vita. Il termine non va inteso in senso “folkloristico”, ma come una manifestazione di potenza, l’idea di un mondo concepito come uno scontro di volontà, di piani del reale sempre veicolati – e, talvolta, generati – da qualcuno. Un mondo di volontà solari che creano e dissolvono dimensioni, agendo sulle Cause; un mondo onirico in cui ci si sposta sempre da un sogno all’altro, in cui o si sogna o si è sognati. In questa visione del mondo, tutto è sogno, anche la desacralizzazione moderna, incubo ateo e materialista. Lo stesso dicasi per le dittature, sogni distorti, curvature del reale – lo sapeva bene Philip K. Dick, e su questa ipotesi, tematizzata da Hannah Arendt, scrisse The Man in the High Castle.

Ma di queste allucinazioni moderne nel romanzo in questione non c’è traccia, dal momento che gli aborigeni nei quali si imbatte il nostro avvocato «credono in due tempi differenti, due flussi paralleli di attività. Uno è l’attività quotidiana, oggettiva, nella quale tutti noi siamo confinati. L’altro è un ciclo spirituale infinito, più reale della realtà stessa perché qualunque cosa accada nel Tempo del Sogno stabilisce i valori e le leggi della loro società». E questa temporalità fondamentale, come si diceva, non è esiliata cronologicamente agli inizi, ma può essere inaugurata in ogni istante, attraverso il rito (come ha dimostrato un illustre connazionale di Popescu, lo storico delle religioni Mircea Eliade). Una concezione allergica a quella lineare, proposta dal giudeo-cristianesimo e poi mutuata dalle teologie politiche della modernità – tutte, senza eccezione. Come rivela l’antropologa già citata, la visione del mondo aborigena non è lineare ma ciclica: «Ogni ciclo termina con un’apocalisse di qualche tipo, e poi c’è una rinascita. Molto spesso quest’apocalisse è un cataclisma naturale. Una grande pioggia, un diluvio, una glaciazione mortale». Ed è un istinto, continua, «che noi abbiamo perso», avendo secolarizzato i miti, inventandoci un tempo lineare solo per fare dell’uomo il suo protagonista, edificatore di una perfezione decisamente umana, troppo umana.

Ma di queste allucinazioni moderne nel romanzo in questione non c’è traccia, dal momento che gli aborigeni nei quali si imbatte il nostro avvocato «credono in due tempi differenti, due flussi paralleli di attività. Uno è l’attività quotidiana, oggettiva, nella quale tutti noi siamo confinati. L’altro è un ciclo spirituale infinito, più reale della realtà stessa perché qualunque cosa accada nel Tempo del Sogno stabilisce i valori e le leggi della loro società». E questa temporalità fondamentale, come si diceva, non è esiliata cronologicamente agli inizi, ma può essere inaugurata in ogni istante, attraverso il rito (come ha dimostrato un illustre connazionale di Popescu, lo storico delle religioni Mircea Eliade). Una concezione allergica a quella lineare, proposta dal giudeo-cristianesimo e poi mutuata dalle teologie politiche della modernità – tutte, senza eccezione. Come rivela l’antropologa già citata, la visione del mondo aborigena non è lineare ma ciclica: «Ogni ciclo termina con un’apocalisse di qualche tipo, e poi c’è una rinascita. Molto spesso quest’apocalisse è un cataclisma naturale. Una grande pioggia, un diluvio, una glaciazione mortale». Ed è un istinto, continua, «che noi abbiamo perso», avendo secolarizzato i miti, inventandoci un tempo lineare solo per fare dell’uomo il suo protagonista, edificatore di una perfezione decisamente umana, troppo umana.

Ma questo “nuovo sogno” si contrappone ad altri, per i quali il tempo scorre in modo differente. Nel romanzo, l’abisso che separa queste modalità di concepire la storia e il tempo è incarnato in tipi umani granitici, isole nella corrente che resistono al succedersi delle epoche: «L’anima potente della città era evidente ovunque, portata dai palpiti, dai fischi e dai sibili, dall’odore marcio dell’acqua fredda, dai gabbiani, dalla brezza. Il giovane aborigeno guardò fuori. Attraverso i suoi occhi, trentamila anni contemplavano lo sviluppo degli ultimi duecento». Questo vedono i suoi occhi, attendendo pazientemente che il ciclo si chiuda, la natura si ridesti e si realizzi la profezia dell’“ultima onda”.