Canone mediterraneo – una mostra e una rivista

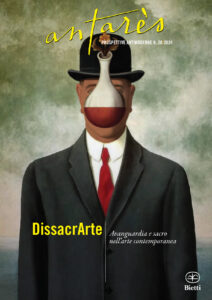

Vari sono gli elementi che legano l’ultimo numero della rivista «Antarès» (Bietti) alla mostra Cyprea. La rete di Afrodite, inaugurata il 27 settembre al Museo del Foro Romano. Non è solo il fatto che il fascicolo in questione, intitolato DissacrArte e curato da Luca Siniscalco, sia stato presentato qualche giorno fa nei locali dell’esposizione, insieme al suo ricco catalogo, pubblicato da Leucò Art Edition, né la circostanza che tre degli artisti esposti – Nicola Verlato, Gabriels e Stefania Pennacchio – siano presenti anche sulle colonne di «Antarès», insieme a molti altri, tra cui Giorgio Calcara, curatore di Cyprea. Accomuna i due progetti, incontratisi nel tempio della Dea e introdotti dall’archeologa Alfonsina Russo, direttore del Parco Archeologico del Colosseo, il tentativo di fondere senza confondere moderno e arcaico, riannodando il primo al secondo. Qui risiede il senso della mostra, che, nella direzione artistica di Stefania Pennacchio e scientifica di Fulvia Toscano, lega geograficamente Roma e Naxos/Taormina, Pafos e Nicosia, accostando ai nomi già citati quello dell’italiana Rosa Mundi, insieme agli artisti ciprioti Vassilis Vassiliades, Panikos Tembriotis, Eleni Kindini e Lefteris Tapas. Riaffermazione del legame classico tra bellezza e virtù, etica ed estetica, Cyprea è un inno non tanto e non soltanto alla potenza generatrice connessa alla sfera del femminino, ma alla sua continuità, che nel Mediterraneo vede la propria, e spirituale, patria elettiva.

Vari sono gli elementi che legano l’ultimo numero della rivista «Antarès» (Bietti) alla mostra Cyprea. La rete di Afrodite, inaugurata il 27 settembre al Museo del Foro Romano. Non è solo il fatto che il fascicolo in questione, intitolato DissacrArte e curato da Luca Siniscalco, sia stato presentato qualche giorno fa nei locali dell’esposizione, insieme al suo ricco catalogo, pubblicato da Leucò Art Edition, né la circostanza che tre degli artisti esposti – Nicola Verlato, Gabriels e Stefania Pennacchio – siano presenti anche sulle colonne di «Antarès», insieme a molti altri, tra cui Giorgio Calcara, curatore di Cyprea. Accomuna i due progetti, incontratisi nel tempio della Dea e introdotti dall’archeologa Alfonsina Russo, direttore del Parco Archeologico del Colosseo, il tentativo di fondere senza confondere moderno e arcaico, riannodando il primo al secondo. Qui risiede il senso della mostra, che, nella direzione artistica di Stefania Pennacchio e scientifica di Fulvia Toscano, lega geograficamente Roma e Naxos/Taormina, Pafos e Nicosia, accostando ai nomi già citati quello dell’italiana Rosa Mundi, insieme agli artisti ciprioti Vassilis Vassiliades, Panikos Tembriotis, Eleni Kindini e Lefteris Tapas. Riaffermazione del legame classico tra bellezza e virtù, etica ed estetica, Cyprea è un inno non tanto e non soltanto alla potenza generatrice connessa alla sfera del femminino, ma alla sua continuità, che nel Mediterraneo vede la propria, e spirituale, patria elettiva.

Se la mostra mappa la geografia di questa celebrazione, «Antarès» – e qui, forse, risiede la continuità dei due progetti – ne traccia il “luogo storico”, coagulato nei tre termini del sottotitolo, sacro e arte contemporanea, indagati a partire dalla nozione di avanguardia, cioè – come sostenuto da studiosi di estetica di ogni latitudine e longitudine – il primato della forma sul contenuto nella riflessione estetica. Un modus operandi sorto dalle ceneri del tentativo tutto romantico di dire l’Assoluto al di fuori del canone iconografico – segnatamente cristiano – imperante nei secoli precedenti. È l’abbandono della mimesi a profitto di una creatività affidata al singolo e non più all’aderenza a un canone religioso, che suscita per la prima volta il problema non di cosa raffigurare, ma di come raffigurarlo. Una sorta di fenomenologia della percezione, che si assume come compito quello di sviscerare i meccanismi che ci fanno conoscere – e, in seconda battuta, rappresentare – il reale. È, in poche parole, l’«epoca dell’immagine del mondo» di cui ha parlato Martin Heidegger in un suo famoso saggio.

Molti sono gli astri di questa costellazione, che tiene a battesimo la modernità, culminando nel suo apogeo – ancorché critico. L’impressionismo, che immortala il colpo d’occhio sul reale, risolvendo il luogo “in sé” (ammesso che questa espressione voglia dire qualcosa) nella configurazione luminosa che raggiunge il nostro sguardo. Niente di nuovo, a dire il vero, sennonché in questo caso è il medium fotografico a dettare il passo – Walter Benjamin ha dedicato al tema pagine straordinarie, nella sua Piccola storia della fotografia, del 1931. L’occhio meccanico che si chiude sul reale e quello dell’artista sono sempre più simili. Poco importa il soggetto rappresentato: a contare è l’esattezza della rappresentazione. Il come, appunto.

Facendo un salto di qualche decennio, vediamo come il futurismo rientri nello stesso quadro, nel riprodurre un reale visto come una geometria di forze e velocità. L’occhio dell’artista si fa dinamico, immergendo la creatività rappresentante nella rappresentata dinamica delle cose, degli uomini, della Storia. Lo stesso dicasi del cubismo, che pluralizza la percezione, introducendovi la dimensione verticale della temporalità (Bergson) e sfaccettando gli oggetti. Per quale motivo? Semplicemente perché è così che noi tutti percepiamo. Nessuno vede un oggetto solo frontalmente. Ed è così che, quindi, dobbiamo rappresentare ciò che ci si para innanzi tutti i santi giorni. Il dipinto diviene dunque la somma delle facce del reale, cioè l’aritmetica dei suoi predicati temporali. Una ennesima fenomenologia della percezione, la stessa che nel 2018 ha spinto l’artista pakistano Omar Aqil a rifare in 3D sei opere picassiane, strutturando plasticamente le dimensioni giustapposte sulla tela dall’artefice di Guernica (a sua volta somma di diapositive dell’orrore incapaci di costituire una totalità percettiva).

Nella modernità, la possibilità di raggiungere una visione panoramica del reale si proietta sulle opere come un’ombra. Venuto meno il supporto “contenutistico” religioso, spetta ora all’artista individuare il termine medio tra il “reale” e la sua rappresentazione. Stabilire il come, appunto, e su di esso rifondare il Canone Occidentale. Anche perché, stando alle pagine dedicate al tema da Harold Bloom, esiste un modo canonico di infrangere il Canone, che d’altronde non è conservatore ma rivoluzionario, checché ne dicano le “scuole del risentimento” e le “culture del piagnisteo” (Hughes).

Lo sbilanciamento dal rappresentato al rappresentante pone il problema della libertà dell’artista («libertà ed egoismo» scrisse il dadaista filosofale Julius Evola), che per la prima volta è rimesso a sé stesso, alla sua singolarità – remissione che spesso non manca di generare performance grottesche, quelle di cui Paolo Sorrentino ha offerto una feroce caricatura ne La grande bellezza.

Ma c’è un’altra possibilità, testimoniata appunto dalla rivista e dalla mostra di cui stiamo parlando.

Messo al bando come soggetto da riprodurre, il sacro riemerge come modalità percettiva, facendosi vettore di un nuovo modo di indagare – e, ancora una volta, rappresentare – le cose del mondo. Non è dunque un caso che le avanguardie siano piene di tracce, per così dire, simbolico-archetipiche. Vari volumi sono stati dedicati al “futurismo esoterico”, a partire da figure come lo stesso Marinetti, ma anche e soprattutto Ginna (al secolo Arnaldo Ginanni Corradini), Giacomo Balla e Gerardo Dottori, ed è noto l’influsso di un certo tipo d’arte sacra su Tristan Tzara e altri dadaisti, come Georges Ribemont-Dessaignes. Per poi non parlare del surrealismo, con le inchieste sull’arte magica di André Breton.

Il sacro, dunque, “esce” dal canone solo per orientarlo in modo più radicale – e questo accade anche oggi, come appunto documentato in DissacrArte, che “arruola” una trentina di artisti italiani e internazionali insieme a un nutrito novero di critici, filosofi e studiosi di estetica. Nel dialogo tra le loro pagine e opere si sviluppa un’avanguardia tesa a recuperare le radici sacre del nostro essere al mondo, mostrando come miti e simboli non siano realtà arcaiche perse agli albori delle civiltà, ma forze attive capaci di innervare nuovi linguaggi. Qui e ora. Sono insomma le tendenze più innovative della cultura contemporanea a interrogarsi su come vivificare queste radici, eterne, tracciando un affresco della creatività del Ventunesimo secolo, luogo aperto di dibattito e confronto sul futuro dell’arte e sulle sue sfide più urgenti. Il sacro come modalità di analisi del reale, dunque, e non come mero contenuto. Se le cose stanno così, a questo punto, possiamo chiederci quale realtà emerga da filtri del genere. Quale sia, insomma, la dimensione suscitata da questo tipo di arte, quale luce balugini dietro alla «inedita visione e alla comune riflessione sul significato e sulla necessità di una origine condivisa», dal momento che, come Calcara nota nel catalogo di Cyprea, «Arte sorge sempre dal grembo fecondo di Memoria».

Il sacro, dunque, “esce” dal canone solo per orientarlo in modo più radicale – e questo accade anche oggi, come appunto documentato in DissacrArte, che “arruola” una trentina di artisti italiani e internazionali insieme a un nutrito novero di critici, filosofi e studiosi di estetica. Nel dialogo tra le loro pagine e opere si sviluppa un’avanguardia tesa a recuperare le radici sacre del nostro essere al mondo, mostrando come miti e simboli non siano realtà arcaiche perse agli albori delle civiltà, ma forze attive capaci di innervare nuovi linguaggi. Qui e ora. Sono insomma le tendenze più innovative della cultura contemporanea a interrogarsi su come vivificare queste radici, eterne, tracciando un affresco della creatività del Ventunesimo secolo, luogo aperto di dibattito e confronto sul futuro dell’arte e sulle sue sfide più urgenti. Il sacro come modalità di analisi del reale, dunque, e non come mero contenuto. Se le cose stanno così, a questo punto, possiamo chiederci quale realtà emerga da filtri del genere. Quale sia, insomma, la dimensione suscitata da questo tipo di arte, quale luce balugini dietro alla «inedita visione e alla comune riflessione sul significato e sulla necessità di una origine condivisa», dal momento che, come Calcara nota nel catalogo di Cyprea, «Arte sorge sempre dal grembo fecondo di Memoria».

Ebbene, nel numero di «Antarès» c’è un articolo, forse non privo di interesse, dedicato ai fratelli Piccolo di Calanovella, tre individualità eccezionali che, in una villa stretta tra i Nebrodi e il mediterraneo siculo, provarono a tracciare una cartografia simbolica del reale a partire da tre discipline diverse e convergenti: la botanica, la poesia e la pittura, tre dialetti di una medesima Lingua Madre. Magie insulari… non è un caso che all’orto botanico di Palermo Goethe abbia ricevuto la visione della pianta originaria, che avrebbe cambiato per sempre il suo modo di fare filosofia.

A un certo punto, a Lucio Piccolo – il poeta, per capirci – una troupe della Rai, giunta a intervistarlo negli anni Sessanta, chiede se i suoi versi archetipici siano soggettivi o oggettivi. Ecco la sorprendente risposta:

«La mia poesia è sì oggettiva, ma è una oggettività che può trarre in inganno perché l’oggetto è lungamente maturato nell’interiorità e quindi è caricato – ha una carica, la parola precisa è questa, di sensi. L’oggetto rimane nella sua realtà concreta ma per forza di intensità – e per forza ritmica – è elevato a simbolo».

Un esempio tra i tanti di questo modus operandi si ritrova nella sua poesia La meridiana:

Guarda l’acqua inesplicabile:

al suo tocco l’universo è labile.

E quando hai spento la lampada ed ogni

pensiero nell’ombra senza peso affonda,

la senti che scorre leggera e profonda

e canta dietro ai tuoi sogni.

Incubato e caricato, secondo le parole di Piccolo, nell’alambicco dell’immaginazione, il mare incendiato dai tramonti di Villa Piana diventa un Mediterraneo metafisico, e dunque reale, anzi più che reale. Né immaginario, né fantastico, ma traccia di un “realismo integrale” poiché sacrale, che impone paradossalmente il Canone al di fuori del Canone, rifondandolo – come sempre – sul primato dell’estetica e inverando il precetto di Kant, secondo cui il bello è senza concetto (Critica del giudizio), e quello del Nietzsche de La nascita della tragedia, secondo cui «abbiamo l’arte per non morire di verità».

Naturale come Piccolo abbia visto nel Mediterraneo l’esempio vivo di questa “alchimia poetica” – è lo stesso Mediterraneo, nuovo e arcaico, la cui voce risuona nelle opere di Cyprea, inno ad Afrodite dai mille volti.