Nick Mason, il mito di un battito

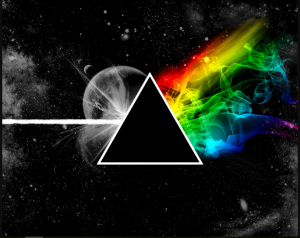

“Ricorda un giorno prima di oggi, un giorno quando tu eri giovane. Eri libero di giocare insieme al tempo e la sera non arrivava”. Nick Mason per un attimo si specchia nel suo passato, come faceva sul palco, con lo specchietto retrovisore sulla batteria, magari convinto di essere sul circuito di Goodwood, in realtà per vedere quello che accadeva alle sue spalle e non perdere il contatto con i filmati proiettati dal quinto Floyd: lo schermo circolare. Nella foto sta suonando negli studi della Emi, quelli di Abbey Road. Ha ancora i baffi spioventi, per nascondere le sue origini di buona famiglia borghese. È il novembre del 1967 e stanno registrando A Saucerful of Secrets. È il secondo album, Syd Barret c’è e non c’è. David Gilmour da buon amico d’infanzia gli copre le spalle con affetto. La chitarra in realtà è la sua, le tastiere di Rick Wright, il basso, la voce e quasi tutti i testi di Roger Waters. Syd ha scritto e cantato solo Jugband Blues. Per il resto è stato via. Una scodella, un piatto, un disco volante misterioso, una manciata di segreti. Saucerful è un po’ tutto questo. È la linea d’ombra dei Pink Floyd, diventano grandi, in qualche modo adulti, ma restano in quattro. Nick dice che quest’anno tornerà a suonare nei piccoli club, con il repertorio delle origini, con i pezzi di Syd. “Pensavamo che fosse pazzo, perché non se la sentiva di stare in una rock band di successo. Adesso mi rendo conto che il suo punto di vista non era del tutto sbagliato”. Nick ricorda quando era libero di giocare insieme al tempo. “È di Richard e nei concerti non l’abbiamo praticamente mai suonata”. Canta una canzone che non può essere cantata e prova a prendere il sole. Rischi di farti male. Nick no, Nick non è come gli altri. È il cuoco di bordo di questa nave con troppi comandanti. È quello che ha cercato di tenerli insieme, con il disincanto di chi non crede fino in fondo alle imprese leggendarie degli argonauti. Nick è quello che aggiusta il motore ad orecchio, ci mette le mani, restaura, recupera. “In fondo una parte di me ha sempre sognato di fare il meccanico”. Quale è il segreto di un batterista? “Deve saper trattenere il colpo. Tenere il tempo e trattenere il colpo”. Qui è buio e camminiamo lungo i corridoi del Macro. È un labirinto che ti porta a spasso nella storia dei Pink Floyd. Il suono è una macchina del tempo, le luci intermittenti ti indicano la strada. Laggiù c’è la sua vecchia Premier, la prima, quella che usava quando c’era ancora Syd. “Poi mi sono innamorato di quella Ludwig luccicante color champagne. Andammo in tour negli Stati Uniti con gli Who e anche Keith Moon utilizzava una doppia cassa. I batteristi sono così, vogliono sempre qualcosa in più cose con cui armeggiare. Più tom, più fill che si distribuiscono su più toni, più piatti. All’inizio avevo solo un ride e un crash”. C’era un negozio in Denman Street a Londra, il Foote’s e Nick ci passava per vedere gli strumenti musicali. “È lì che ho comprato la mia prima batteria, per sette sterline e cinquanta”. Qualche anno fa il Foote’s stava fallendo. Nick ci ha messo i soldi. “Ma non mi vedrete dietro il bancone”. Estate del 1967. Il suono arriva da un vago oceano nell’universo. Il basso di Roger Waters pulsa a intervalli regolari. È l’unica connessione radio con la terra. È un sonar che sullo spettroscopio appare come una intensa luce verde. Si alza il canto solenne della chitarra di Syd Barrett. È un lamento disperato che vaga in un cosmo senza orizzonte. Il drumming di Nick Mason è forsennato, tragico. Le tastiere di Rick Wright tacciono. Non c’è speranza in questo naufragio. «Vischio e verde limpido. Le lotte tra l’azzurro che un tempo conoscevi. Le stelle possono terrorizzare», dice Barrett. È Astronomy Domine, la prima traccia di The Piper at the Gates of Dawn. Avanti, senza girarvi indietro. Ascoltate. Ci sono queste note che arrivano da oriente e Nick ci si imbatte per spezzarle e poi assecondarle. I colpi della batteria viaggiano a ritroso rispetto al resto, ma sono loro a dare il senso. Poco a poco la notte si volta contando le foglie che tremano nell’alba. “In A Saucerful of Secrets c’è un pezzo di cui sono davvero orgoglioso. È stata scritta da Roger, ma la batteria suona in modo diverso da qualsiasi brano rock”. La conoscenza dell’amore è conoscenza dell’ombra. L’amore è l’ombra che fa maturare il vino. Regola i comandi per il cuore del sole. Set the Controls for the Heart of the Sun. È questa la canzone. Drum, drum, dum, drum. Nick dice di non dare troppo peso alle parole. Bisogna ascoltare il cuore. “Vi è capitato di perdere un battito? Un silenzio nel petto, un’aritmia, che subito ti fa sudare freddo perché pensi a un infarto. È un attimo, ma sembra durare una vita. È un tempo sospeso, dove scorrono in fretta i suoni, le immagini, le voci, i ricordi, pezzi di passato che entrano e escono dalla tua mente, frattaglie di parole e frammenti di visi, di storie, che magari fatichi a ricomporre con un grammo di logica. Ecco. Qui dentro c’è il senso di quello che stiamo vivendo. Qui ci sono i nostri resti mortali”. Come da titolo: The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains. Le rovine di Pompei e quattro persone che suonano. Non c’è pubblico. Solo note. È lì, forse, che i Pink Floyd hanno davvero trovato se stessi. È il senso della morte che piomba sull’umanità, l’assenza siderale, la rinuncia all’io per perdersi in un cosmo vuoto, l’eterno tema dell’incomunicabilità. È lì, nell’anno di grazia 1971, la genesi di ciò che tornerà con The Dark Side Of The Moon e con The Wall. Pompei è la loro casa metafisica. I Pink Floyd sono quattro uomini e un’assenza, un’ombra. Syd Barrett si è perso nei suoi troppi mondi ed è rimasto a vagare senza rotta in un buco nero di acido lisergico. Syd è l’amico tradito, il capitano sepolto, il pezzo mancante, il vuoto che non si sa riempire, il volto dello spleen baudelairiano. È Syd in ginocchio con gli occhi che guardano un cielo troppo pesante. È Syd sulla scala antincendio con gli occhi spenti, indifferente agli equilibrismi da clown di Waters, in bilico sul passamano di ferro arrugginito. «E ti hanno portato a barattare i tuoi eroi con dei fantasmi», diranno i suoi compagni in Wish You Were Here. Se lo videro arrivare proprio quel giorno negli studi di Abbey Road, mentre registravano. «Non ricordo quale pezzo stessimo registrando – raccontò Gilmour – non ricordo neanche chi fu il primo a riconoscerlo né quello che ci siamo detti. Ma è assolutamente vero: Syd comparve dal nulla proprio in quel momento». Non si videro più. Nick ha visto e toccato le piaghe, come San Tommaso. Non è uno che crede d’istinto ai miracoli, ma se avvengono ne prende atto. “Ho sempre pensato che non si può dare un nome a ogni cosa, ma questo non mi turba o sgomenta. Non ho l’ansia di Roger di dover controllare tutto. Sono uno che fa pace con i propri fantasmi. Sono riuscito a sopravvivere ai Floyd perché ho considerato la nostra avventura una parte della mia vita quotidiana. C’erano i Floyd e poi il resto. Quando rientravo a casa dalle prove o dai concerti tornavo ad essere Nicholas Berkeley, nato a Birmingham, 27 gennaio 1944. Ho imparato a convivere con due persone diverse. È così che sono riuscito a non impazzire. Non mi sono perso, non sono affogato nel mio io, non ho inseguito la perfezione, non ho vissuto sotto il peso della leggenda. Ho fatto i conti con la mia faccia e ho scoperto che è andata bene”. Come Moby Dick. Syd è Melville, il demiurgo di questa storia. Roger è Achab, il capitano ossessionato. David è Starbuck, il primo ufficiale che sa far suonare come pochi le vele. Rick è Flask, il terzo ufficiale coraggioso che non ama il mare. Ismaele siamo noi, il pubblico. Il Pequod è il palco dei Floyd. La balena bianca è la musica. Manca uno, manca lui. Nick Mason è Stubb. È il secondo ufficiale del Pequod, che con il suo ghigno ironico corre ridendo verso l’ignoto della vita. Stubb è di Cape Cod e per questo l’equipaggio lo chiama “Capocodino”. “Uno spensierato né codardo né intrepido, che prendi i pericoli come vengono, con un’aria indifferente e che, quando è occupato nella crisi più minacciosa della caccia, sbriga il suo lavoro calmo e raccolto come un ebanista”. Stubb ha un volto che fatichi a immaginare senza pipa. La faccia di Mason ci starebbe benissimo. Le certezze le trova nel collezionismo. C’è chi lucida macchinine in scala ridotta, Nick le parcheggia una accanto all’altra in garage. “Mi piacciono le auto da competizione di qualsiasi tempo. Ho una Bugatti degli Anni ‘20, diverse Aston degli Anni ‘30, Maserati del ‘50, Ferrari degli Anni ‘60 e ‘70. Ho una Porsche 962 che ha corso a Le Mans nel 1990. È l’unica corsa che ha fatto. L’ho comprata direttamente in fabbrica con una gara. E’ un’ottima auto per Le Mans, non troppo difficile da guidare, ma velocissima”. La più vecchia è una Panhard del 1901 cinque litri, quella che ti viene da invidiare con tutta l’anima è la Ferrari rosso 27 di Gilles Villeneuve. Quella che lui ama di più è la Ferrari 250 GTO: “Mi fa correre, guidare, passeggiare, ma soprattutto ha accompagnato le mie figlie nel giorno delle nozze”. Nick corre perché correva suo padre. Corre per non vedere la vita che passa. Corre perché sotto quella faccia da ragioniere c’è nonostante tutto il battito folle di un argonauta, comunque scettico. Un anno fa ha rischiato di morire, con la sua McLaren F1 GTR, sul circuito di Goodwood. “Ho visto the wall davvero da vicino”. E sorride esattamente come Stubb. “Perfino alla mia età si ha paura di morire”. Nick Mason ha visto passare sul vascello dei Floyd lo spirito di tutti i capitani: Syd, Roger, David. E di ognuno conosce demoni e talenti. Solo lui è rimasto a bordo per tutto il tempo dell’avventura. È la stella fissa dei Pink Floyd, quella che ti serve per ritrovare la rotta. Non ha mai rinnegato nulla, né l’inizio né la fine. Non ha mai smesso di armeggiare per rimettere insieme i persi sparsi di questa storia. Se gli chiedi cosa avrebbe voluto fare nella vita, ti risponde, sornione: “Il meccanico”. Non ha rimpianti, tranne uno e lo svela ridendo. “Una volta avevo pensato di prendere lezioni di batteria, ma alla fine non ne ho mai presa nemmeno una. Forse potrei iniziare adesso”. Se gli chiedi di lasciarti una canzone per questo finale sceglie High Hopes, il pezzo finale di The Division Bell. Perché questa? “Facile. Ci riporta all’inizio di questa storia”. E allora vai. Cammina oltre l’orizzonte, nei sentieri delle grandi speranze, quando eravamo giovani in un mondo di magneti e miracoli, guardando oltre le braci dei ponti che bruciavano dietro di noi. Oppressi per sempre da desiderio e ambizione, con una fame ancora non consumata e i nostri occhi che ancora vagano, incerti, nonostante tutte le volte che siamo scesi per questa strada.