Nel vortice di Mishima

Moravia definì Yukio Mishima «un conservatore decadente». E fu – all’interno di argomentazioni quasi del tutto avverse – una delle determinazioni meno rancorose che la critica italiana riservò nei decenni passati allo scrittore giapponese.

Quell’impenetrabile Mishima, sempre in bilico tra la eccellenza di una catarsi spirituale, l’inappuntabilità della compiutezza estetica, la lotta inesauribile contro la degenerazione dei costumi politici e la difesa di una tradizione sempre più inafferrabile ed esile tanto da esser pronta ad esser spazzata via al primo refolo di occidentalismo, fu simbolo e mito di una nazione che si avviava a scomparire almeno nei suoi tratti più arcaici e tradizionali. Eppure, quando Giuseppe Grazzini lo intervista per Epoca e gli chiede “se sente di dovere qualche cosa alla cultura occidentale”, Mishima risponde in questo modo: «Debbo molto, in assoluto. E debbo molto anche relativamente. Io ho ritrovato i valori profondi del mio mondo soltanto quando ho conosciuto il vostro». Perché il suo patriottismo si rafforzò non grazie ad una asfittica autarchia di valori ma ad una conoscenza diretta, profonda, del nemico naturale… quell’occidente che lo intrigava ma che rappresentava l’impero nascente che avrebbe ingurgitato e poi sostituito il suo.

E poi l’ossessione erotica e la questione della morte che tenevano insieme un quadro articolato di questioni filosofiche e spirituali che pur si riannodavano plasticamente nella figurazione del martirio di San Sebastiano. Perché, anche qui, la classica formulazione che si utilizza in casi del genere, ridefinendo la vicenda biografica e intellettuale di uno scrittore all’interno del binomio “arte e vita”, ben si addice a Mishima, che si sentì martire sin da subito, trasfigurando ogni singolo elemento psicologico, letterario o politico nella sua elegante scrittura.

La percezione costante e irrisolvibile di uno spaesamento che fu individuale e collettivo, che riguardò il suo quotidiano ma anche la patria la quale, non solo era lacerata dalle ferite della guerra, ma subì il flusso delle fregole consumistiche e dei luccichii occidentali, lo accompagnò lungo tutta la seconda fase della sua vita. Capricci materialistici da cui Mishima non si tirò fuori senza però esserne del tutto preda.

Si erse ad ultimo difensore del Giappone tradizionale proprio perché – paradossalmente – conosceva e aveva introiettato parte della cultura occidentale. Tra le letture di riferimento tanti non-giapponesi, taluni proprio marchiati da quelle fregole e luccichii di cui dicevo prima (Gide, Cocteau, Novalis, Henry Miller, Fitzgerald, Truman Capote, Hemingway). E poi, abiti di classe, soprattutto italiani, sigari cubani e così via… in un dandismo che – almeno all’apparenza – poco si confaceva alla figura dell’eroe nazionalista che andava intanto costruendosi nell’opinione pubblica.

Eppure, in lui tutto questo si sublimava e trasfondeva quasi miracolosamente, come solo per i grandissimi scrittori può accadere, in qualcosa di più ”alto” e per certi aspetti indefinibile. Queste parziali fughe in avanti parevano talvolta un limite e, infatti, subivano un contrappeso gigantesco quando Mishima metteva sul piatto della propria esistenza i valori dell’Hagakure, il recupero del teatro Nò o anche la sua manifesta partecipazione emotiva nei confronti di un istituzione sacra, ma già traballante e persa nelle maglie della modernità più spiccia, come quella dell’Imperatore: «Mentre tutti parlavano di affermazione dell’umanitarismo – scrive Isoda Koichi – e della modernità, egli parlava dell’estetica della morte in giovane età e della volontà di distruzione; […]. Per lui i principi del dopoguerra era tutti nemici da combattere».

Rimane infatti questa traiettoria immutabile che assorbe culture e sensibilità ma senza muoversi da un asse fisso e granitico che piantava radici sempre nello stesso punto, in quel seppuku che giustificava idealità, valori, appartenenze e perciò nel riferimento “alto” dell’Imperatore: «Il valore di un uomo si rivela nell’istante in cui la vita si confronta con la morte, ma noi viviamo in modo tale che nulla ci costringe a testimoniare la nostra risolutezza nell’affrontare la morte. È facile dichiarare che si è pronti a morire, ad offrire la propria vita, ma non altrettanto è dimostrare che quanto si afferma risponde al vero».

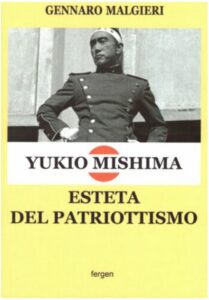

Questa dualità di mondi, il richiamo continuo, reiterato, quasi ossessivo alla tradizione ma anche questi effluvi occidentalisti che, pure modellarono la sua vita, sono esaminati con sottigliezza e abbondanza di elementi aneddotici nel volume di Gennaro Malgieri, Yukio Mishima. Esteta del patriottismo (Fergen edizioni, p. 200, euro 15) nel quale, appunto, si procede nella penetrazione quasi didascalica della sua opera senza tenere fuori testimonianze giornalistiche e letterarie che nei decenni scorsi accompagnarono (o tentarono di discriminare, deridere, se non proprio dileggiare come si legge dall’ampia Appendice al volume) il mito di questo straordinario scrittore.

Era incomprensibile per un mondo che si beava nei lampi del boom economico e in una apparente pace sociale, che un intellettuale decidesse di togliersi la vita per questioni legate a valori e principi. Era tutto ritenuto una sorta di risibile commedia nera sospesa tra il folklore orientale e il becero radicalismo di destra oramai senza più alcuna ragionevole via d’uscita politica.

Lo scrittore, tuttavia, non arretra di un passo. Quando quindici giorni prima che si suicidasse, i Magazzini Tobu di Tokio allestirono una mostra retrospettiva sulla sua carriera, egli volle che fosse divisa in “Quattro Fiumi”: Prose, Teatro, Corpo e Azione. Ed è proprio in quest’ultimo che ritrova: «le lacrime, il sangue, il sudore che non sono mai riuscito a trovare nel Fiume della Prosa. In questo nuovo Fiume, un’anima s’incontra con un’anima senza doversi curare delle parole. Ma questo è anche il più distruttivo dei Fiumi, e non stento a comprendere perché ben pochi vi si accostino. Questo Fiume è ingeneroso nei confronti del cittadino, non accorda pace, né requie, né ricchezza. Concedetemi peraltro di dire una cosa: io, che sono nato uomo e vivo da uomo, non potrò mai vincere la tentazione di seguire il corso di questo Fiume». Perché il vortice di Mishima, che coinvolge il lettore e i suoi compagni d’armi in un’agitazione che non è disordine o caos, pur rappresentando una persistente fluidità, è sempre a difesa di punti fermi; pronto a marcare tracce che metabolizzino ogni sua esperienza e la aiutino a raffigurarsi plasticamente nella questione delle questioni: essere fedele fino alla fine ai suoi principi, senza alcun tentennamento o fuga in avanti.