Il giusto errore – Live

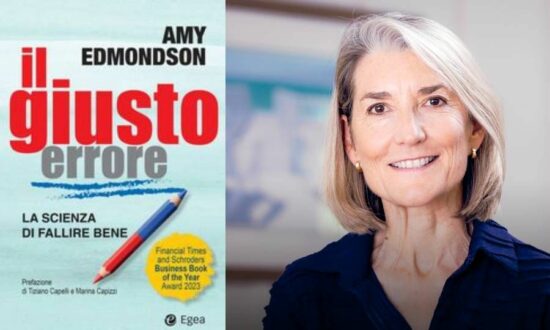

La società occidentale è fondata soprattutto sul concetto di verità, che noi abbiamo ereditato dalla tradizione filosofica greca. Abbiamo un vero che è assolutamente oggettivo e il vero di Platone è il conseguimento di una verità oggettiva per cui finché siamo nell’errore siamo in una condizione di minorità. Il Cristianesimo ci porta, appunto, a uscire da una condizione di errore, in questo caso il peccato. Il primo a mettere in discussione questi principi è stato Galileo Galilei perché il metodo scientifico da lui teorizzato si basa appunto sulla possibilità di sbagliare, si ha un’idea e poi la si verifica con un esperimento. Però, in Galileo abbiamo un concetto di verità come concordanza tra il nome che diamo alle cose e la realtà stessa delle cose e, in questo caso, il Novecento ha completamente destrutturato quest’idea perché Karl Popper ha sostanzialmente codificato il concetto di scienza come appunto la possibilità del fallimento. Una teoria scientifica è tanto più scientifica quanto più qualcuno può contraddirla. Se un qualcosa si pone come verità assoluta allora cominciano ad esserci dubbi sulla sua scientificità. Poco dopo è arrivato un autore, un grande filosofo tedesco, che poi ha condizionato tutto il nostro pensiero contemporaneo, si chiamava Martin Heidegger, che ha sostanzialmente cancellato il concetto di verità per riportarlo al concetto greco di aletheia, che significa disvelamento, quindi l’errore è una condizione naturale della nostra esistenza, l’errore è una condizione ontologica che ci caratterizza e dunque noi non dobbiamo viverlo come un qualcosa che ci pone in una condizione di colpa, di peccato ma lo dobbiamo accettare e dobbiamo diciamo armonicamente collegarci a quello che abbiamo intorno. La società occidentale è fondata, soprattutto, sul concetto di verità intesa come adaequatio rei et intellectus, ma Heidegger ha definito l’errore come una condizione naturale della nostra esistenza, l’errore è una condizione ontologica che ci caratterizza e dunque noi non dobbiamo viverlo come un qualcosa che ci pone in una condizione di colpa, di peccato ma lo dobbiamo accettare e dobbiamo armonicamente collegarci a quello che abbiamo intorno e vedremo che la verità prima o poi si scopre. Marina Capizzi, co-founder di Primate Consulting, ha scritto insieme a Tiziano Capelli la prefazione all’edizione italiana de «Il giusto errore», un best seller di Amy Edmondson individuato dal Financial Times come libro dell’anno nel settore business e che parla di un concetto che ormai è abbastanza introiettato nella nostra società che è quella della possibilità di sbagliare, di fallire.

«Non sprechiamo energie per alimentare l’illusione che ci possa essere una vita, una routine, una giornata senza errori. Il punto è cosa ne facciamo dei nostri errori? Questa è la domanda cruciale che può modificare la qualità della nostra esistenza e anche delle cose che facciamo individualmente e insieme agli altri e alla domanda cosa ne facciamo degli errori risponde il libro di Amy Edmonson», ci racconta Capizzi. «Fail fast va molto di moda nelle organizzazioni. Ecco, la Edmondson ci dice che non tutti gli errori sono positivi. Gli errori di base, gli errori elementari, ad esempio, sono errori che vanno semplicemente evitati, perché possono avere conseguenze minime oppure possono avere conseguenze importantissime. Se sbagliamo ad abbottonarci la camicia o confondiamo il sale con lo zucchero, non ci sono grosse ricadute ma è diverso se scambiamo una provetta in laboratorio», prosegue. Gli errori elementari che sono dovuti a stanchezza, disattenzione vanno evitati. Poi ci sono gli errori complessi, che sono gli errori generati da tante cause che alcune dipendono da noi, altre assolutamente no, che si legano insieme e danno luogo alla cosiddetta tempesta perfetta. «Può accadere che dobbiamo spostarci in macchina, partiamo tardi, non abbiamo guardato le previsioni del meteo, c’è un rumore nel nostro motore, in autostrada c’è un incidente e dobbiamo fermarci . Edmondson ci dice che usare bene questi errori vuol dire imparare come prevenirli», spiega Capizzi.

«Non sprechiamo energie per alimentare l’illusione che ci possa essere una vita, una routine, una giornata senza errori. Il punto è cosa ne facciamo dei nostri errori? Questa è la domanda cruciale che può modificare la qualità della nostra esistenza e anche delle cose che facciamo individualmente e insieme agli altri e alla domanda cosa ne facciamo degli errori risponde il libro di Amy Edmonson», ci racconta Capizzi. «Fail fast va molto di moda nelle organizzazioni. Ecco, la Edmondson ci dice che non tutti gli errori sono positivi. Gli errori di base, gli errori elementari, ad esempio, sono errori che vanno semplicemente evitati, perché possono avere conseguenze minime oppure possono avere conseguenze importantissime. Se sbagliamo ad abbottonarci la camicia o confondiamo il sale con lo zucchero, non ci sono grosse ricadute ma è diverso se scambiamo una provetta in laboratorio», prosegue. Gli errori elementari che sono dovuti a stanchezza, disattenzione vanno evitati. Poi ci sono gli errori complessi, che sono gli errori generati da tante cause che alcune dipendono da noi, altre assolutamente no, che si legano insieme e danno luogo alla cosiddetta tempesta perfetta. «Può accadere che dobbiamo spostarci in macchina, partiamo tardi, non abbiamo guardato le previsioni del meteo, c’è un rumore nel nostro motore, in autostrada c’è un incidente e dobbiamo fermarci . Edmondson ci dice che usare bene questi errori vuol dire imparare come prevenirli», spiega Capizzi.

«Imparare da questi errori vuol dire prepararsi per prevenirli e poi c’è una terza categoria di errore che la Edmondson chiama errori intelligenti che sono quelli su cui si basa la scienza. La scienza fa delle ipotesi e poi le sperimenta per capire se queste ipotesi sono confermate oppure no. Questo è l’unico tipo di errore a cui la Edmondson ci dice dobbiamo lasciare il maggior spazio possibile«, prosegue. «Se non ci fossero questi errori intelligenti, che poi nella sostanza vuol dire cercare strade nuove, cercare nuove risposte, nuove soluzioni, nuovi modi di fare le cose, se noi non facessimo questi errori intelligenti, noi faremmo le cose sempre allo stesso modo. Non ci sarebbe la scienza, ma non ci sarebbe neanche stata evoluzione, non avremmo imparato a camminare. non avremmo imparato a camminare perché arriviamo a camminare quando abbiamo provato mille strade per farlo e finalmente troviamo quella giusta», osserva Capizzi.

Ma la possibilità di sbagliare, di cadere in errore è anche un’apertura al mondo, spiega. E questi fallimenti sono sempre caratterizzati da una situazione emotiva, dunque non sono governati da quella che noi intendiamo come pura razionalità. «Se noi umani non avessimo paura, ci saremmo estinti. La paura è una risorsa perché aumenta l’attenzione. Il punto, però, è cosa ne facciamo della nostra paura. Ci sono tante cose che stanno accadendo che ci fanno paura. però quando noi ci affidiamo a questa paura e ci comportiamo automaticamente, lasciando alla paura la possibilità di farci fare quello che vuole lei e ci chiudiamo, ci isoliamo, non funziona nulla. E quando noi diamo spazio alla chiusura e perdiamo la connessione tra di noi, ci abbandoniamo a percezioni collettive sbagliate che ci inducono in errore». Ecco, la paura è la base di partenza per trovare delle soluzioni. L’importante è non chiudersi.

Gian Maria De Francesco