L’Armenia è sola. La tragedia dell’Artsakh raccontata in un libro

Nel cuore del Caucaso, mentre l’Europa si affligge e si ripiega nella pandemia del virus cinese, si continua a combattere e morire. Bomba dopo bomba, carneficina dopo carneficina, massacro dopo massacro. Laggiù, nell’indifferenza dell’Occidente, scorre una partita terribilmente intricata, complessa. Un gioco micidiale a più livelli e con più giocatori. È la tragedia del Nagorno Karabakh. Per gli armeni è l’Artsakh, un pezzo di Patria. Per tutti gli altri solo una tessera del great game.

Andiamo per ordine. Il disastro di oggi arriva da lontano. All’indomani della rivoluzione d‘ottobre di Lenin — sconfitti i “bianchi”, esiliati o massacrati i ”nemici del popolo” — i vincitori decisero una radicale riorganizzazione del defunto impero zarista. La nuova geografia bolscevica prevedeva repubbliche e regioni nominalmente “autonome” ritagliate su confini astratti e antistorici. Non si trattò di un errore ma di un raffinato quanto callido disegno pensato e voluto in primis dal georgiano Josif Stalin — commissario del popolo alle nazionalità dal ’17 al 23 e poi segretario generale del Comitato Centrale dal 1922 —per rafforzare la primazia moscovita-comunista sull’assai confuso e molto instabile mosaico euroasiatico.

A completamento dell’opera — un esercizio ottimale di real politik —alcune comunità etniche considerate poco allineate o magari affidabili vennero incapsulate in entità ritenute sicure oppure pericolose. Fu il caso dell’Artsakh armeno e cristiano inserito d’autorità nell’Azerbaigian islamico e turcofono. Nel rispetto dello Stato sovietico e dell’onnipresente partito comunista e dell’occhiuta polizia, ognuno era libero di controllare (e odiare) il suo vicino. La mela avvelenata di Stalin che Tito in Jugoslavia coglierà. Con gli identici, tragici risultati.

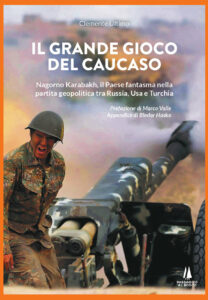

Poi l’implosione del comunismo. Come ben racconta Clemente Ultimo nel suo ottimo lavoro “Il Grande gioco del Caucaso” (Passaggio al Bosco edizioni, 243 pag., 15 euro), alla dissoluzione dell’Unione Sovietica le mai sopite tensioni inter-etniche riesplosero con violenza estrema e le cose precipitarono rapidamente. Nel settembre 1991 gli azeri dichiararono l’indipendenza e a dicembre l’Artsakh, sostenuto dall’Armenia, dichiarò la propria. La parola passò alle armi. La guerra caucasica fu la prima e la più crudele delle crisi regionali che seguirono il crollo sovietico — migliaia di morti, distruzioni, masse di profughi — e s’interruppe solo nel maggio 1994 con una precaria tregua (o meglio una veglia d’armi) protrattasi faticosamente sino ad oggi.

Per quasi un trentennio azeri e armeni hanno continuato a spiarsi e a sparacchiarsi dalle rispettive trincee — un paesaggio angosciante che ricorda gli scenari della prima guerra mondiale — mentre nelle varie capitali europee e a Washington si ripetevano inutilmente tentativi di mediazione. Tra le tante ipotesi esperite va ricordata la mediazione proposta attraverso il “gruppo di Minsk” da Gianni De Michelis, ministro degli Esteri controverso quanto abile. Lucidamente il politico veneziano, intravide sulle ceneri dell’impero comunista, la possibilità di recuperare all’Italia un ruolo e una prospettiva autonoma in un’area che si annunciava importante per le sue risorse petrolifere. Un progetto ambizioso (e forse velleitario) che riprendeva persino alcune linee della politica estera post Versailles — il governo Orlando nel 1919 progettò una spedizione in Georgia — e le proiettava in una dimensione inedita quanto fascinosa.

Il negoziato partì a Roma sotto buoni auspici — De Michelis propose il modello dell’Alto Adige — ma rapidamente tutto s’impantanò nelle reciproche rivendicazioni e nei paralleli rancori, mentre l‘Armenia conquistava un corridoio fisico con la provincia. Non ci furono altri colloqui e poco dopo arrivò Tangentopoli e le sue note conseguenze. Da allora la nostra presenza o/e influenza nei teatri che contano è sempre più irrilevante.

Ad occuparsi dell’Artsakh sono rimasti gli attori principali del “grande gioco” euroasiatico — Russia, Turchia, USA e, in un ruolo secondario, Iran, Francia e Israele — con i loro interessi petroliferi e le loro variabili strategie politiche e militari. Ma nel tempo le cose sono cambiate. Il multilateralismo ha dimostrato la sua inefficacia e intanto ancora una volta si sono imposte, solide e spietate, le ragioni della geopolitica. Non come scienza esatta (non lo è…) ma, lo ricorda il generale Carlo Jean, come sistema di ragionamento finalizzato «alle scelte politiche in un mondo che si sta rapidamente trasformando e che sta diventando insieme più globale e frammentato, più bisognoso di regole e più incerto e conflittuale, e in cui l’evoluzione dei fenomeni si è accelerata, mentre la velocità delle risposte non è altrettanto elevata».

Inevitabilmente Putin, intento a recuperare un ruolo internazionale pesante, e lo spregiudicato Erdogan non potevano non scontrarsi (indirettamente) in una regione in cui si soprappongono la storia e le mire di entrambi e cruciale sotto il profilo energetico. Dal 2020 le armi sono tornate a tuonare e al momento sembra vincere la Turchia; l’acerrimo “amico” di Mosca con i suoi micidiali droni e i mercenari siriani ha irrobustito l’esercito azero e sconquassato le difese armene senza che la Russia, impegnata in Ucraina, Siria e Libia, abbia reagito con l’abituale durezza. Una pausa prima di una reazione o un’altra mossa dell’intricatissima partita in corso tra lo zar e il sultano attraverso il Caucaso e il Mediterraneo, l’Asia centrale e il Mar Nero? Vedremo.

Nulla o quasi è ciò che appare o sembra. Gli armeni muoiono, gli azeri avanzano mentre si sempre più fitto si fa il reticolo di oleodotti, gasdotti (il TAP tra tutti…) e di affari che circondano l’Artsakh e l’Armenia. Sullo sfondo di questa guerra remota volontà di potenza neoimperiali, alibi nazionalistici e religiosi s’intrecciano con troppi interessi più o meno indicibili.

Una somma di fattori ferali ben esaminati in questo lavoro innovativo quanto preciso e illuminante. Interessante a questo proposito la diagnosi dell’autore sulla posizione forzatamente ambigua della Russia putiniana. Giustamente Ultimo scrive «Mosca non vuole minare le sue relazioni con Baku: farlo avrebbe ripercussioni negative sull’economia russa e soprattutto aprirebbe nuove finestre di opportunità alla diplomazia statunitense. In un’area strategica per la Federazione Russa. Meglio, dunque, riservare a se stessi il ruolo di arbitro tra i due contendenti. Dosando attentamente aperture e “richiami”: in questo modo la Russia rimane un partner insostituibile per l’Armenia, legatissima anche sotto il profilo economico a Mosca, e di primissimo piano per l’Azerbaigian».

Il Caucaso dunque come cartina tornasole della “grande politica”, la politica internazionale degli Stati, un gioco affascinante quanto micidiale in cui non vi è posto per pensieri neutri o, peggio, illusioni ireniche. Per pensare il mondo (e cercare di contare) servono lucido realismo, sano pragmatismo, senso della storia, lungimiranza e una giusta dose di cinismo e coraggio. Qualcuno mandi il libro di Clemente Ultimo al modestissimo inquilino della Farnesina. Magari inizierà a riflettere.