Le forze armate e la politica italiana. Il dialogo (quasi) impossibile

Il 10 aprile 1855 Camillo Benso di Cavour — da primo ministro del regno di Sardegna che avrebbe presto allargato e ribattezzato Italia — affrontò il riottoso Parlamento subalpino per ottenere il benestare per l’intervento nella lontana guerra di Crimea. Una spedizione, nei limiti delle effettive possibilità castrensi, per nulla simbolica. Diciottomila uomini al fianco dell’armata franco-anglo-ottomana. Un azzardo che poco convinceva i molto provinciali deputati ma che ai lucidi occhi del grande conte rappresentava la cedola per poter accedere, anche da junior partner, al grande gioco mediterraneo ed europeo. Come è noto la scommessa riuscì e da allora il presenzialismo militare — in modo plateale o coperto, anfibio o velleitario — è una delle poche costanti della nostra ondivaga politica estera. Ieri come oggi. Lo ricordava una volta di più il generale di corpo d’Armata Marco Bertolini, già comandante del vertice interforze: «Se non ci fossero loro, i nostri soldati, perché un altro Paese, a noi concorrente, dovrebbe preoccuparsi dei nostri interessi? Perché dovrebbe rispettarci? Perché siamo buoni?».

Il 10 aprile 1855 Camillo Benso di Cavour — da primo ministro del regno di Sardegna che avrebbe presto allargato e ribattezzato Italia — affrontò il riottoso Parlamento subalpino per ottenere il benestare per l’intervento nella lontana guerra di Crimea. Una spedizione, nei limiti delle effettive possibilità castrensi, per nulla simbolica. Diciottomila uomini al fianco dell’armata franco-anglo-ottomana. Un azzardo che poco convinceva i molto provinciali deputati ma che ai lucidi occhi del grande conte rappresentava la cedola per poter accedere, anche da junior partner, al grande gioco mediterraneo ed europeo. Come è noto la scommessa riuscì e da allora il presenzialismo militare — in modo plateale o coperto, anfibio o velleitario — è una delle poche costanti della nostra ondivaga politica estera. Ieri come oggi. Lo ricordava una volta di più il generale di corpo d’Armata Marco Bertolini, già comandante del vertice interforze: «Se non ci fossero loro, i nostri soldati, perché un altro Paese, a noi concorrente, dovrebbe preoccuparsi dei nostri interessi? Perché dovrebbe rispettarci? Perché siamo buoni?».

Interrogativi terribilmente scomodi (persino indicibili…) per una politica distratta e un popolo di smemorati ed egoisti, eppure ineludibili quanto necessari. Lo ricorda Giampiero Cannella, raffinata penna e ottimo analista di questioni geopolitiche e militari, nel suo nuovo libro “L’Italia non gioca a Risiko” (Historica – Giubilei Regnani, 2021, euro 14) dedicato al ruolo delle nostre Forze armate, una somma di eccellenze misconosciute che ci consentono, ancora e nonostante tutto, di accedere ai club “che contano”. Non in prima fila, certo, ma nemmeno sul loggione o sull’uscio.

L’impegno delle nostre missioni “fuori area” — circa 7500 uomini e donne presenti dall’Iraq al Sahel, dal golfo di Guinea a Gibuti, dal Kosovo al Baltico sino al remotissimo Antartide — è frutto, come Cannella ben racconta, della sofferta evoluzione dello strumento militare nostrano; un processo iniziato nell’agosto 1982 quando, dopo decenni di ripiegamento sotto la “soglia di Gorizia”, i bersaglieri sbarcarono in una Beirut dilaniata dalla guerra civile. Per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale i soldati italiani si dispiegavano in teatro straniero. Un debutto difficile, come sottolinea l’autore «l’arrivo dei nostri fanti è accolto con titoli poco lusinghieri sui tabloid britannici, che con molta malevolenza ironizzano sulle piume dei nostri bersaglieri».

I ragazzi di leva del Governolo fecero rimangiare presto agli albionici (alleati ma mai amici…) la loro supponenza e con la seconda missione libanese, rafforzata dagli incursori del Col Moschin, gli italiani dimostrarono le loro capacità ma anche scoprirono le criticità di una proiezione «in una nuova realtà, alla quale non erano preparati, quella delle operazioni multinazionali, attività che comportano un alto tasso di rischio, richiedono equipaggiamenti all’altezza e un addestramento specialistico».

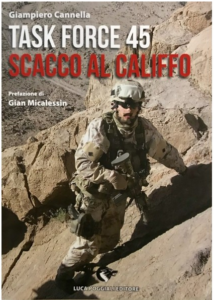

Gli scontro a fuoco, i feriti e il primo morto in combattimento dal ‘45 — il marò Filippo Montesi del San Marco— sancirono l’inizio della transizione dal mastodontico, farraginoso e dileggiato complesso degli anni post-bellici ad uno strumento sempre più agile e, dal 2005, totalmente professionale. Le tappe, come annota Cannella (autore anche di “Task force 45”, un coinvolgente romanzo-verità sulle nostre forze speciali)  , sono scandite dalle missioni in Namibia (1989), Golfo (1991), Kurdistan (1991), Somalia (1992), Mozambico (1993), poi Ruanda, Balcani, Timor Est. Un lungo sentiero bagnato dal sangue versato a Mogadiscio.

, sono scandite dalle missioni in Namibia (1989), Golfo (1991), Kurdistan (1991), Somalia (1992), Mozambico (1993), poi Ruanda, Balcani, Timor Est. Un lungo sentiero bagnato dal sangue versato a Mogadiscio.

Dato centrale. Negli anni la professionalizzazione si è intrecciata con il mutamento radicale degli equilibri planetari. L’implosione dell’Unione Sovietica, l’esaurimento della guerra fredda «non ha affatto ridotto i focolai di conflitti nel mondo, né ridimensionato il numero delle potenziali minacce; al contrario, ha moltiplicato le aree di instabilità e liberato tensioni prime “imprigionate” nella ferrea logica bipolare». È lo scenario, riprendo la fulminate definizione di Lucio Caracciolo, di “Caoslandia”, un susseguirsi di tensioni, spinte, tragedie mosse e disegnate ambizioni contrapposte e minacce trasversali, alleanze improbabili e gelide ragioni geoeconomiche. Volontà di potenza.

A ben vedere, a ben capire e studiare, nulla di strano, niente di nuovo. «I fatti ci dimostrano che la Storia non procede per rimozione del passato, ma ciclicamente ripropone temi che credevamo sepolti dai secolo trascorsi. Sono dinamiche contenute nel DNA nella cultura dei popoli, nelle specificità sociali di intere regioni e nella conformazione geografica di Paesi e Continenti». Cannella ha ragione. Il protagonismo di Cina, Russia, Turchia, «non sono incidenti, ma eventi abbondantemente prevedibili, se si possiede una visione e si ha consapevolezza della missione alla quale è chiamato il nostro Paese».

Ed è ciò che manca da tempo, da troppo tempo, alla mediocre classe dirigente italiana, sempre pronta a rannicchiarsi negli interstizi del presente ma — ad intermittenza e malvolentieri —prontissima ad utilizzare lo strumento militare per segnalare la propria (modesta) esistenza nei sopracitati club. Ecco allora gli estemporanei tagli alla difesa, le imbarazzanti giravolte in Libia, l’assenza di una politica araba e africana, la timidezza nel Levante a fronte delle missioni nel Sahel (un piacere ai francesi?) e il probabile invio di una divisione navale nel Mar della Cina (un pegno a Washington?).

Un atteggiamento schizofrenico che non paga e non serve. Anzi. La goffaggine mista a subalternità, la furberia intrecciata al provincialismo è l’antitesi, la negazione della lezione cavouriana. Come avvertiva Camillo una media potenza regionale non può permettersi troppe ambiguità e deve avere sempre ben chiari i suoi interessi e impiegare il suo potenziale militare con razionalità e lungimiranza. Il costo è l’irrilevanza. Giampiero Cannella, a riguardo, è netto, «nonostante la qualità delle nostre Forze armate e l’alta professionalità, manca il salto di qualità da parte della classe dirigente. Nell’ultimo decennio il rango internazionale è scivolato sempre più giù. Insieme ai numeri delle caselle del bilancio della Difesa, difettano, infatti, la capacità di leggere e interpretare gli scenari geopolitici e il coraggio di dare all’Italia una chiara definizione politica dell’interesse nazionale». Ancora una volta, è una questione di volontà e pensieri lunghi. Merci rare nell’Italia del terzo millennio.