«Serve un new deal per il lavoro»

«La crisi economica ha amplificato e accelerato scenari che ci impongono nuove riflessioni sul ruolo delle associazioni di rappresentanza che non è in crisi solo perché non vengono più convocate le associazioni a Palazzo Chigi». Sono mesi che il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, batte con insistenza sul tasto delle riforme della legislazione delle relazioni industriali. «La rappresentanza deve riuscire a cambiare passo per essere in grado di rispondere in modo adeguato ai bisogni reali dei propri associati e del Paese, bisogni che sono continuamente in evoluzione», ha sottolineato spesso il numero uno delle Cooperative bianche.

«Serve una legge sulla rappresentanza che rafforzi quanto abbiamo già concordato con il sindacato negli accordi. Dobbiamo togliere la patente a sigle non rappresentative che nella migliore delle ipotesi restano in vita per legittimare la sopravvivenza di una classe dirigente, nella peggiore, invece, rappresentano aree dove non c’è legalità e determinano dumping e massimo ribasso», ha dichiarato Gardini (nella foto a fianco) qualche tempo fa, di fatto anticipando il dibattito odierno sui nuovi contratti nazionali di lavoro alla luce del Jobs Act di cui, per altro, Confcooperative è soddisfatta. D’altronde, la Confederazione Cooperative Italiane presenta numeri di tutto rispetto: 19.750 imprese associate, 3,3 milioni di soci, 537mila occupati e 66,4 miliardi di euro di fatturato. Gardini, alla testa di un’organizzazione così complessa, può permettersi di denunciare le false cooperative che sfruttano il loro status particolare per proporre ai soci-dipendenti contratti-capestro delegittimando un settore che ha contribuito a rendere meno drammatico il calo dell’occupazione in Italia negli ultimi anni. «Dobbiamo concentrarci sulle sfide del futuro anche se il movimento cooperativo italiano esce dalla crisi con un saldo positivo sia nell’occupazione, dove rappresenta il 10% degli occupati delle imprese private, sia nel fatturato e quindi anche per la sua incidenza sul Pil», ricorda spesso il presidente.

«Serve una legge sulla rappresentanza che rafforzi quanto abbiamo già concordato con il sindacato negli accordi. Dobbiamo togliere la patente a sigle non rappresentative che nella migliore delle ipotesi restano in vita per legittimare la sopravvivenza di una classe dirigente, nella peggiore, invece, rappresentano aree dove non c’è legalità e determinano dumping e massimo ribasso», ha dichiarato Gardini (nella foto a fianco) qualche tempo fa, di fatto anticipando il dibattito odierno sui nuovi contratti nazionali di lavoro alla luce del Jobs Act di cui, per altro, Confcooperative è soddisfatta. D’altronde, la Confederazione Cooperative Italiane presenta numeri di tutto rispetto: 19.750 imprese associate, 3,3 milioni di soci, 537mila occupati e 66,4 miliardi di euro di fatturato. Gardini, alla testa di un’organizzazione così complessa, può permettersi di denunciare le false cooperative che sfruttano il loro status particolare per proporre ai soci-dipendenti contratti-capestro delegittimando un settore che ha contribuito a rendere meno drammatico il calo dell’occupazione in Italia negli ultimi anni. «Dobbiamo concentrarci sulle sfide del futuro anche se il movimento cooperativo italiano esce dalla crisi con un saldo positivo sia nell’occupazione, dove rappresenta il 10% degli occupati delle imprese private, sia nel fatturato e quindi anche per la sua incidenza sul Pil», ricorda spesso il presidente.

Il confronto

Sollevare il problema relativo a come costruire i nuovi contratti di lavoro, alla luce di uno scenario macroeconomico difficile e senza che i veti incrociati facciano fallire tutto, è senza dubbio meritorio. Occorre, però, sottolineare che la cooperazione rappresenta realtà produttive a forte intensità di lavoro: agricoltura, agroalimentare, costruzioni, industria metalmeccanica, grande distribuzione e servizi. La stessa natura della cooperativa, visto il carattere rilevante della mutualità, dovrebbe facilitare in teoria il rapporto con il dipendente e, quindi, con il sindacato. «Noi siamo impegnati nella realizzazione di una nuova fase nel panorama della rappresentanza con la costruzione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane (con LegaCoop e Agci; ndr). Il nostro obiettivo è – conclude Gardini – non solo tutelare gli interessi delle imprese, ma essere in grado di dare risposte più efficaci ai bisogni del Paese e delle nostre comunità».

Sollevare il problema relativo a come costruire i nuovi contratti di lavoro, alla luce di uno scenario macroeconomico difficile e senza che i veti incrociati facciano fallire tutto, è senza dubbio meritorio. Occorre, però, sottolineare che la cooperazione rappresenta realtà produttive a forte intensità di lavoro: agricoltura, agroalimentare, costruzioni, industria metalmeccanica, grande distribuzione e servizi. La stessa natura della cooperativa, visto il carattere rilevante della mutualità, dovrebbe facilitare in teoria il rapporto con il dipendente e, quindi, con il sindacato. «Noi siamo impegnati nella realizzazione di una nuova fase nel panorama della rappresentanza con la costruzione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane (con LegaCoop e Agci; ndr). Il nostro obiettivo è – conclude Gardini – non solo tutelare gli interessi delle imprese, ma essere in grado di dare risposte più efficaci ai bisogni del Paese e delle nostre comunità».

Il percorso tracciato sembra funzionare. Ad esempio, Confcooperative ha sottoscritto a luglio un accordo sulla rappresentanza con Cgil, Cisl e Uil e a novembre anche Confcommercio ha fatto lo stesso. Sono intese che seguono la falsariga dell’accordo del gennaio 2014 tra Confindustria e sindacati. Al negoziato per il contratto di lavoro possono partecipare le organizzazioni sindacali che abbiano ottenuto una rappresentatività non inferiore al 5 per cento. In assenza di piattaforme unitarie il negoziato si avvierà sulla base delle richieste presentate dalle sigle sindacali che vantano una rappresentatività complessiva pari almeno al 50% più uno. I contratti territoriali approvati da associazioni sindacali che sul territorio vantino una rappresentatività pari al 50% + 1 saranno efficaci per tutto il personale e vincolanti per tutte le organizzazioni sindacali espressione delle confederazioni firmatarie. Tali accordi, per produrre effetti, dovranno però essere approvati a maggioranza semplice da una consultazione certificata tra i lavoratori. I contratti aziendali saranno efficaci, invece, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze aziendali che raccolgano la maggioranza delle deleghe sindacali, a condizione che nessuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo e/o almeno il 30% dei lavoratori chiedano un referendum entro 10 giorni dalla stipula.

Il percorso tracciato sembra funzionare. Ad esempio, Confcooperative ha sottoscritto a luglio un accordo sulla rappresentanza con Cgil, Cisl e Uil e a novembre anche Confcommercio ha fatto lo stesso. Sono intese che seguono la falsariga dell’accordo del gennaio 2014 tra Confindustria e sindacati. Al negoziato per il contratto di lavoro possono partecipare le organizzazioni sindacali che abbiano ottenuto una rappresentatività non inferiore al 5 per cento. In assenza di piattaforme unitarie il negoziato si avvierà sulla base delle richieste presentate dalle sigle sindacali che vantano una rappresentatività complessiva pari almeno al 50% più uno. I contratti territoriali approvati da associazioni sindacali che sul territorio vantino una rappresentatività pari al 50% + 1 saranno efficaci per tutto il personale e vincolanti per tutte le organizzazioni sindacali espressione delle confederazioni firmatarie. Tali accordi, per produrre effetti, dovranno però essere approvati a maggioranza semplice da una consultazione certificata tra i lavoratori. I contratti aziendali saranno efficaci, invece, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze aziendali che raccolgano la maggioranza delle deleghe sindacali, a condizione che nessuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo e/o almeno il 30% dei lavoratori chiedano un referendum entro 10 giorni dalla stipula.

Una procedura democratica, insomma, che limita le azioni di disturbo da parte di sigle e siglette ma che con l’istituto del referendum lascia sempre la facoltà di rimettere tutto in discussione. Ne sa qualcosa la Fca di Sergio Marchionne che è uscita da Confindustria proprio per tentare la strada del confronto bilaterale e certificato numericamente con le organizzazioni sindacali. Alla vigilia di importanti rinnovi contrattuali e con la maggiore flessibilità introdotta dal Jobs Act che consente di licenziare un lavoratore entro i primi tre anni dall’assunzione (e soprattutto con l’inserimento di nuovi sgravi in legge di Stabilità a favore della contrattazione di secondo livello), lo scenario è destinato a cambiare ulteriormente.

Una procedura democratica, insomma, che limita le azioni di disturbo da parte di sigle e siglette ma che con l’istituto del referendum lascia sempre la facoltà di rimettere tutto in discussione. Ne sa qualcosa la Fca di Sergio Marchionne che è uscita da Confindustria proprio per tentare la strada del confronto bilaterale e certificato numericamente con le organizzazioni sindacali. Alla vigilia di importanti rinnovi contrattuali e con la maggiore flessibilità introdotta dal Jobs Act che consente di licenziare un lavoratore entro i primi tre anni dall’assunzione (e soprattutto con l’inserimento di nuovi sgravi in legge di Stabilità a favore della contrattazione di secondo livello), lo scenario è destinato a cambiare ulteriormente.

«Credo che i sindacati debbano fare la loro strada, idem Confindustria. È il tempo della legge sulla rappresentanza, o fanno gli accordi o ci pensiamo noi. È il tempo di mettere la parola fine a questo costante rinvio», ha ribadito un paio di settimane fa il premier Matteo Renzi, desideroso di mettere il cappello anche su questo tema nonostante si tratti di liberi accordi stretti fra parti sociali. Beninteso, questa non è una critica politica! Qui si sottolinea solo che il presidente del Consiglio ha tutto l’interesse a farsi promotore di questo tipo di innovazioni nelle relazioni industriali in modo da poterle spendere (questa volta sì) «politicamente» con la Commissione Europea. Renzi sta solo contribuendo a spostare un po’ più in alto l’asticella, come è anche giusto che sia. Mentre gli accordi interconfederali si occupano solo di una cornice (stabilire chi e come può sedersi al tavolo delle trattative per i contratti nazionali), la tela sta per essere completamente disfatta: il contratto nazionale, infatti, è destinato a perdere le sue prerogative così come le conosciamo per diventare una sorta di schema-base da riempire a livello aziendale e disegnare, poi, su misura del lavoratore. Il secondo livello della contrattazione è proprio questo, ma questo significa anche che il sindacato, in questo modo, perderebbe la sua ragion d’essere principale che è quella di disegnare una tutela economico-giuridica che sia uguale per tutti, senza eccezioni. Circostanza che ci permette anche di comprendere il risentimento di Maurizio Landini, segretario della Fiom (la federazione dei metalmeccanici della Cgil).

«Credo che i sindacati debbano fare la loro strada, idem Confindustria. È il tempo della legge sulla rappresentanza, o fanno gli accordi o ci pensiamo noi. È il tempo di mettere la parola fine a questo costante rinvio», ha ribadito un paio di settimane fa il premier Matteo Renzi, desideroso di mettere il cappello anche su questo tema nonostante si tratti di liberi accordi stretti fra parti sociali. Beninteso, questa non è una critica politica! Qui si sottolinea solo che il presidente del Consiglio ha tutto l’interesse a farsi promotore di questo tipo di innovazioni nelle relazioni industriali in modo da poterle spendere (questa volta sì) «politicamente» con la Commissione Europea. Renzi sta solo contribuendo a spostare un po’ più in alto l’asticella, come è anche giusto che sia. Mentre gli accordi interconfederali si occupano solo di una cornice (stabilire chi e come può sedersi al tavolo delle trattative per i contratti nazionali), la tela sta per essere completamente disfatta: il contratto nazionale, infatti, è destinato a perdere le sue prerogative così come le conosciamo per diventare una sorta di schema-base da riempire a livello aziendale e disegnare, poi, su misura del lavoratore. Il secondo livello della contrattazione è proprio questo, ma questo significa anche che il sindacato, in questo modo, perderebbe la sua ragion d’essere principale che è quella di disegnare una tutela economico-giuridica che sia uguale per tutti, senza eccezioni. Circostanza che ci permette anche di comprendere il risentimento di Maurizio Landini, segretario della Fiom (la federazione dei metalmeccanici della Cgil).

Un nuovo modello

Proprio mentre si dibatteva di questi massimi sistemi, poco prima di Natale è intervenuta a gamba tesa Federmeccanica, la federazione confindustriale delle imprese metalmeccaniche. La proposta di rinnovo contrattuale avanzata dal presidente Fabio Storchi (nella foto a fianco) ha lasciato di stucco il sindacato che non si sarebbe mai aspettato una mossa così azzardata. Una proposta che possiamo sintetizzare brevemente così: l’aumento salariale legato all’inflazione è un ferrovecchio (e poi siamo quasi in deflazione, dunque non avrebbe senso), perciò i veri incrementi retributivi saranno legati all’aumento della produttività o al raggiungimento di predeterminati obiettivi aziendali. Questo non vuol dire che i lavoratori saranno affamati (gli scatti sono rinviati al 2017 sulla base dell’inflazione 2016 con un minimo di garanzia di circa 37 euro al mese) , ma che le risorse saranno investite nella formazione e nel welfare estendendo le coperture sanitarie del dipendente e della sua famiglia e aumentando il contributo previdenziale a carico dell’azienda. Insomma, quello che non si vede in busta paga lo si vedrà sotto forma di sanità e di pensione futura. Queste forme di remunerazione consentiranno inoltre alle aziende di abbattere il cuneo fiscale.

Proprio mentre si dibatteva di questi massimi sistemi, poco prima di Natale è intervenuta a gamba tesa Federmeccanica, la federazione confindustriale delle imprese metalmeccaniche. La proposta di rinnovo contrattuale avanzata dal presidente Fabio Storchi (nella foto a fianco) ha lasciato di stucco il sindacato che non si sarebbe mai aspettato una mossa così azzardata. Una proposta che possiamo sintetizzare brevemente così: l’aumento salariale legato all’inflazione è un ferrovecchio (e poi siamo quasi in deflazione, dunque non avrebbe senso), perciò i veri incrementi retributivi saranno legati all’aumento della produttività o al raggiungimento di predeterminati obiettivi aziendali. Questo non vuol dire che i lavoratori saranno affamati (gli scatti sono rinviati al 2017 sulla base dell’inflazione 2016 con un minimo di garanzia di circa 37 euro al mese) , ma che le risorse saranno investite nella formazione e nel welfare estendendo le coperture sanitarie del dipendente e della sua famiglia e aumentando il contributo previdenziale a carico dell’azienda. Insomma, quello che non si vede in busta paga lo si vedrà sotto forma di sanità e di pensione futura. Queste forme di remunerazione consentiranno inoltre alle aziende di abbattere il cuneo fiscale.

La proposta di Federmeccanica, però, contiene un altro elemento innovativo: la definizione di un salario minimo di garanzia da implementare a livello aziendale. In pratica, si fa come nella maggior parte dei Paesi europei: si fissa una soglia retributiva minima e poi sta al singolo riuscire a farsi pagare di più in virtù del suo merito professionale. È chiaro che si tratta di una manovra che ha anche uno scopo politico: riavvicinare Fca a Confindustria, proprio alla vigilia del rinnovo della presidenza. Una sortita che ha lasciato di stucco il sindacato che pure era riuscito, seppure in ritardo, a elaborare una proposta unitaria per la futura tornata di rinnovi contrattuali.

La proposta di Federmeccanica, però, contiene un altro elemento innovativo: la definizione di un salario minimo di garanzia da implementare a livello aziendale. In pratica, si fa come nella maggior parte dei Paesi europei: si fissa una soglia retributiva minima e poi sta al singolo riuscire a farsi pagare di più in virtù del suo merito professionale. È chiaro che si tratta di una manovra che ha anche uno scopo politico: riavvicinare Fca a Confindustria, proprio alla vigilia del rinnovo della presidenza. Una sortita che ha lasciato di stucco il sindacato che pure era riuscito, seppure in ritardo, a elaborare una proposta unitaria per la futura tornata di rinnovi contrattuali.

Una proposta che Franco Martini, segretario confederale Cgil con delega alla contrattazione, ha sintetizzato ribadendo che «il contratto nazionale deve mantenere la sua piena funzione di autorità salariale: deve cioè poter continuare a incidere nella dinamica di crescita delle retribuzioni». Anche il sindacato è favorevole a superare il totem dell’inflazione come unico parametro su cui definire le retribuzioni ed è disponibile a discutere della contrattazione di secondo livello. Il problema è che Cgil, Cisl e Uil vogliono che nelle aziende si tenga conto delle dinamiche macroeconomiche e degli indicatori di crescita come il Pil. Un’azienda, però, può arretrare in periodi di espansione e viceversa: su questo punto incontrarsi sarà molto difficile. Anche perché c‘è ostilità pregiudiziale al salario minimo che viene ritenuto un metodo alternativo per tagliare il costo del lavoro.

Una proposta che Franco Martini, segretario confederale Cgil con delega alla contrattazione, ha sintetizzato ribadendo che «il contratto nazionale deve mantenere la sua piena funzione di autorità salariale: deve cioè poter continuare a incidere nella dinamica di crescita delle retribuzioni». Anche il sindacato è favorevole a superare il totem dell’inflazione come unico parametro su cui definire le retribuzioni ed è disponibile a discutere della contrattazione di secondo livello. Il problema è che Cgil, Cisl e Uil vogliono che nelle aziende si tenga conto delle dinamiche macroeconomiche e degli indicatori di crescita come il Pil. Un’azienda, però, può arretrare in periodi di espansione e viceversa: su questo punto incontrarsi sarà molto difficile. Anche perché c‘è ostilità pregiudiziale al salario minimo che viene ritenuto un metodo alternativo per tagliare il costo del lavoro.

Il caso FCA

Prima di parlare di produttività e contratti, vediamo quali effetti determina l’inserimento di tale parametro nella contrattazione. Questi sono i premi che il gruppo Fca distribuirà agli 86mila dipendenti italiani (eccetto i circa 3mila cassintegrati) in base all’accordo siglato nella primavera del 2015 senza la Fiom.

È praticamente una quattordicesima che gli operai si sono guadagnati accettando un cambio di paradigma nei loro schemi retributivi. Paradigma che si può sintetizzare in tre punti:

- le buste paga sono funzione del successo dei prodotti e delle strategie industriali. L’anno scorso la rete di stabilimenti italiani del gruppo ha sfornato 927mila veicoli, ben 277mila (+46%) in più rispetto al 2014, esportandone oltre 100mila in America.

- le buste paga sono funzione della qualità dei processi. Non tutte le fabbriche hanno diritto allo stesso premio, ma esso varia in funzione della misurazione di alcuni standard individuati dall’azienda con il sistema WCM (World Class Manufacturing). Tra questi l’assenza di infortuni sul lavoro.

- le buste paga sono funzione della riduzione dei costi delle singole fabbriche. Lavoratori e sindacati sono invitati a formulare proposte di miglioramento del processo produttivo, partecipando attivamente e superando, di fatto, la dialettica marxiana capitalista-operaio.

Il primo punto è direttamente collegato al nuovo contratto FCA che, tra l’altro, prevede anche la possibilità di inserire turnazioni «a ciclo continuo» (20 turni settimanali) sul modello già applicato nello stabilimento di Melfi. Per i neo assunti è inoltre previsto un inquadramento sperimentale con tre soli livelli rispetto agli otto attuali. Queste due previsioni, accettate dalla maggioranza dei lavoratori italiani del gruppo, segnano una frattura insanabile tra Marchionne e Landini, che accusa il Lingotto di sottopagare gli operai e che vorrebbe destrutturare il Jobs Act allo scopo di ripristinare i vecchi schemi contrattuali.

Ecco perché il terzo punto è forse più fondamentale del primo. Non solo FCA ha archiviato, uscendo da Confindustria, i vecchi riti concertativi tra aziende e lavoratori, ma ha di fatto limitato il potere di interdizione del sindacato non solo imponendo democraticamente il principio di maggioranza, ma accorciando anche la catena delle relazioni industriali. Ogni iscritto al sindacato vota un organo collegiale, una sorta di «parlamentino», che a sua volta assume le decisioni a maggioranza. E che di fatto diventa l’unico interlocutore dell’azienda.

Una formula matematica per lo stipendio

La nostra disamina è partita dalle affermazioni di Maurizio Gardini (nella foto a fianco) perché è stato uno dei pochi, in tempi non sospetti, a spostare il centro del dibattito senza strumentalizzare le questioni. Il mondo della cooperazione è già caratterizzato da una buona dose di flessibilità che consente di superare determinate contrapposizioni: distribuzione degli utili, prestito sociale e organizzazione del lavoro che tiene conto di particolari situazioni del socio-lavoratore. Insomma, Gardini non ha bisogno di alzare i toni dello scontro perché le coop, in genere, portano a casa il risultato. Eppure poco tempo fa ha detto che «dobbiamo lavorare per un nuovo equilibrio tra produttività e contratti: alleggeriamo la contrattazione di primo livello e mettiamo più risorse su secondo livello». Una sottolineatura volta a promuovere «un new deal delle relazioni industriali, perché la produttività non si determina lontano dai distretti produttivi: sul secondo livello è possibile marcare la differenza, fare uno scatto sia in termini di produttività sia in termini di welfare per i lavoratori».

La nostra disamina è partita dalle affermazioni di Maurizio Gardini (nella foto a fianco) perché è stato uno dei pochi, in tempi non sospetti, a spostare il centro del dibattito senza strumentalizzare le questioni. Il mondo della cooperazione è già caratterizzato da una buona dose di flessibilità che consente di superare determinate contrapposizioni: distribuzione degli utili, prestito sociale e organizzazione del lavoro che tiene conto di particolari situazioni del socio-lavoratore. Insomma, Gardini non ha bisogno di alzare i toni dello scontro perché le coop, in genere, portano a casa il risultato. Eppure poco tempo fa ha detto che «dobbiamo lavorare per un nuovo equilibrio tra produttività e contratti: alleggeriamo la contrattazione di primo livello e mettiamo più risorse su secondo livello». Una sottolineatura volta a promuovere «un new deal delle relazioni industriali, perché la produttività non si determina lontano dai distretti produttivi: sul secondo livello è possibile marcare la differenza, fare uno scatto sia in termini di produttività sia in termini di welfare per i lavoratori».

Non si può, tuttavia, non sottolineare come FCA sia comunque un caso particolare. Secondo i dati Istat, nei primi 11 mesi del 2015 la produzione di mezzi di trasporto è aumentata del 17,4% grazie alla forte ripresa del mercato auto a livello globale (e anche nazionale). Se la produzione industriale l’anno scorso è aumentata in misura superiore all’1,1-1,2%, invece, sarà un risultato molto positivo per il Paese. Un andamento che evidenzia come il comparto auto abbia sovraperformato rispetto al resto dell’industria italiana. Ciò non toglie che agli operai sia stata retrocessa una quota significativa dell’incremento della produzione e anche delle vendite: gli accordi FCA prevedono incrementi retributivi che vanno da 7mila a oltre 10mila euro nel periodo di vigenza, fino al 2019. Ma cosa significa, in realtà, legare lavoro e produttività?

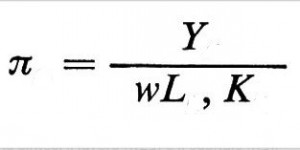

Vi stanno già venendo le vertigini? Non vi preoccupate! È solo una divisione! L’indice di produttività (π) è il rapporto tra la quantità di prodotto derivante da un processo produttivo (Y, nelle statistiche ufficiali il valore della produzione di beni e servizi o valore aggiunto, che in termini aggregati e nei confronti internazionali, diventa il Pil) e la quantità (w) di risorse impiegate (Capitale e Lavoro: rispettivamente K, L) per la realizzazione di quel dato prodotto. Più sono costosi il capitale (cioè il saggio di interesse applicato al denaro che si chiede in prestito per effettuare investimenti o per sostenere il processo produttivo oppure il saggio di interesse che si perde investendo nella fabbrica e non in un’obbligazione che ci restituisce interessi senza fare nulla) e il lavoro (cioè la paga che si dà agli operai) minore è la produttività. Visto da un’altra prospettiva: più si produce un determinato bene sapendo che sul mercato vi è un alta probabilità di venderlo meno incidono il costo del capitale e del lavoro. Che è proprio il caso di FCA. Questa formula, inoltre, ci spiega il boom dell’Italia nel periodo 1946-1963 e quello più attuale della Cina, prima che fosse colpita dalla recessione. Se il costo del lavoro è basso e quello del capitale non troppo determinante (parliamo quindi di produzioni tradizionali con materie prime non troppo care), la produttività fa un balzo in avanti che trascina l’economia. Costo del lavoro basso non significa solo salari bassi, ma anche e soprattutto un basso carico fiscale sull’impresa e sul lavoro. Cerchiamo ora di fare un ulteriore approfondimento.

Vi stanno già venendo le vertigini? Non vi preoccupate! È solo una divisione! L’indice di produttività (π) è il rapporto tra la quantità di prodotto derivante da un processo produttivo (Y, nelle statistiche ufficiali il valore della produzione di beni e servizi o valore aggiunto, che in termini aggregati e nei confronti internazionali, diventa il Pil) e la quantità (w) di risorse impiegate (Capitale e Lavoro: rispettivamente K, L) per la realizzazione di quel dato prodotto. Più sono costosi il capitale (cioè il saggio di interesse applicato al denaro che si chiede in prestito per effettuare investimenti o per sostenere il processo produttivo oppure il saggio di interesse che si perde investendo nella fabbrica e non in un’obbligazione che ci restituisce interessi senza fare nulla) e il lavoro (cioè la paga che si dà agli operai) minore è la produttività. Visto da un’altra prospettiva: più si produce un determinato bene sapendo che sul mercato vi è un alta probabilità di venderlo meno incidono il costo del capitale e del lavoro. Che è proprio il caso di FCA. Questa formula, inoltre, ci spiega il boom dell’Italia nel periodo 1946-1963 e quello più attuale della Cina, prima che fosse colpita dalla recessione. Se il costo del lavoro è basso e quello del capitale non troppo determinante (parliamo quindi di produzioni tradizionali con materie prime non troppo care), la produttività fa un balzo in avanti che trascina l’economia. Costo del lavoro basso non significa solo salari bassi, ma anche e soprattutto un basso carico fiscale sull’impresa e sul lavoro. Cerchiamo ora di fare un ulteriore approfondimento.

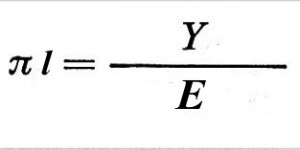

La produttività del lavoro (πl) è data dal rapporto tra il prodotto (Y) – la cui definizione abbiamo visto prima – e gli occupati impiegati per realizzare tale prodotto (E). In particolare, questa misura si chiama valore aggiunto per addetto, ossia quanto prodotto si riesce a ottenere da una singola unità di lavoro in un determinato periodo di tempo. Facciamo un esempio pratico considerando l’intervallo di un’ora. Nella fabbrica A che produce merendine ogni singolo operaio ogni ora produce 100 euro di prodotti. L’operaio costa 20 euro lorde all’ora e le materie prime costano 10 euro. Il valore aggiunto è 90 euro (100 euro meno il costo della materia prima) e, tolta la paga dell’operaio, restano 70 euro di profitto all’azienda, ammesso che tutto il prodotto sia venduto. Nella fabbrica B che produce sempre merendine, in un’ora si producono beni per 150 euro a fronte di una paga oraria di 30 euro del lavoratore (le cui età e capacità sono uguali a quelle del collega della fabbrica A) e di un egual costo della materia prima (10 euro). Qui il valore aggiunto per il singolo addetto è di 140 euro, dunque il 40% in più della fabbrica, e il profitto è di 110 euro (+57% sulla fabbrica A).

La produttività del lavoro (πl) è data dal rapporto tra il prodotto (Y) – la cui definizione abbiamo visto prima – e gli occupati impiegati per realizzare tale prodotto (E). In particolare, questa misura si chiama valore aggiunto per addetto, ossia quanto prodotto si riesce a ottenere da una singola unità di lavoro in un determinato periodo di tempo. Facciamo un esempio pratico considerando l’intervallo di un’ora. Nella fabbrica A che produce merendine ogni singolo operaio ogni ora produce 100 euro di prodotti. L’operaio costa 20 euro lorde all’ora e le materie prime costano 10 euro. Il valore aggiunto è 90 euro (100 euro meno il costo della materia prima) e, tolta la paga dell’operaio, restano 70 euro di profitto all’azienda, ammesso che tutto il prodotto sia venduto. Nella fabbrica B che produce sempre merendine, in un’ora si producono beni per 150 euro a fronte di una paga oraria di 30 euro del lavoratore (le cui età e capacità sono uguali a quelle del collega della fabbrica A) e di un egual costo della materia prima (10 euro). Qui il valore aggiunto per il singolo addetto è di 140 euro, dunque il 40% in più della fabbrica, e il profitto è di 110 euro (+57% sulla fabbrica A).

Se si lega la retribuzione dell’operaio alla produttività, chi chiede un aumento nella fabbrica A dovrà garantire più rendimento e più efficienza aumentando il numero di merendine sfornate e confezionate sui livelli della fabbrica B, indipendentemente dalle condizioni esogene (inflazione e scatti di anzianità in primis) che finora hanno rappresentato lo scheletro degli schemi retributivi. Nella fabbrica B, visto che si guadagna già di più della fabbrica A, eventuali aumenti delle retribuzioni, che farebbero perdere competitività e redditività, andranno concordate legandoli a risultati di produzioni e di vendita straordinari.

Una triste realtà

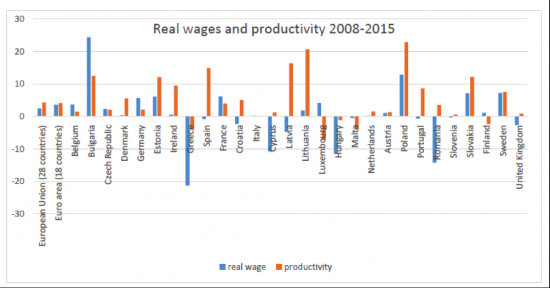

Questo grafico si commenterebbe da sé, ma vale la pena di illustrarlo. Esso mostra come dall’inizio della crisi in Italia tanto la produttività quanto i salari in termini reali (al netto dell’inflazione) sono rimasti invariati. Poiché abbiamo già visto in precedenza le formule, ora possiamo spiegare quello che è avvenuto. Anche in presenza di un arretramento del Pil e di un crollo della produzione industriale l’eliminazione di forza lavoro dai processi produttivi ha fatto sì che la produttività del sistema rimanesse ferma. La moderazione salariale ha fatto il resto. È ovvio che un sistema siffatto tende a implodere perché questo equilibrio è difficilmente sostenibile in una società capitalista il cui obiettivo è per l’appunto la massima efficienza dei fattori della produzione. La Spagna, infatti, tra disoccupazione monstre e riforme ultraliberali ha fatto un balzo in avanti nella produttività pagando un prezzo elevato. In Germania e in Francia i salari sono cresciuti più della produttività, mentre la Gran Bretagna – che è fuori dall’euro – ha tagliato le paghe per guadagnare efficienza. I maggiori incrementi di produttività si sono avuti nei Paesi della Nuova Europa, cioè dell’Est, dove sono state delocalizzate molte produzioni proprio per approfittare del minor costo del lavoro.

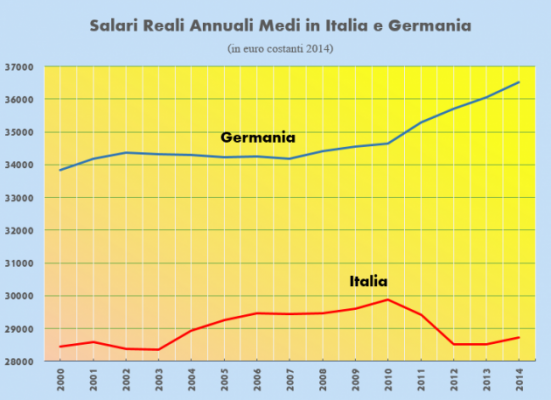

Questo grafico, invece, estende l’intervallo temporale per mostrarci come l’Italia abbia perso circa il 5% di produttività negli ultimi 15 anni a causa delle recessioni che si sono susseguite. Qui si ha già una prima avvisaglia di un argomento che non si può non affrontare: la nostra situazione peggiora dal 2002 e non è solo colpa dell’11 settembre, quattordici anni fa è arrivato l’euro e l’introduzione della moneta unica è un fattore da tener ben presente in quanto la leva monetaria (che da 17 anni non è più nelle mani della Banca d’Italia) è uno dei fattori determinanti per la produttività di un Paese. Se, invece, vogliamo fare gli europeisti convinti, diciamo che l’Italia non è stata in grado di sfruttare appieno i vantaggi dei tassi relativamente bassi.

Questo grafico, invece, estende l’intervallo temporale per mostrarci come l’Italia abbia perso circa il 5% di produttività negli ultimi 15 anni a causa delle recessioni che si sono susseguite. Qui si ha già una prima avvisaglia di un argomento che non si può non affrontare: la nostra situazione peggiora dal 2002 e non è solo colpa dell’11 settembre, quattordici anni fa è arrivato l’euro e l’introduzione della moneta unica è un fattore da tener ben presente in quanto la leva monetaria (che da 17 anni non è più nelle mani della Banca d’Italia) è uno dei fattori determinanti per la produttività di un Paese. Se, invece, vogliamo fare gli europeisti convinti, diciamo che l’Italia non è stata in grado di sfruttare appieno i vantaggi dei tassi relativamente bassi.

Anche questa deve essere un’altra casualità: mentre i salari medi italiani ristagnavano a causa della crisi, in Germania sono tornati a crescere perché, evidentemente, vi deve essere stata una redistribuzione di quell’incremento di valore aggiunto derivante dal fatto che un temibile concorrente del settore manifatturiero versava in gravi condizioni. L’aumento delle retribuzioni è funzionale a sostenere la domanda interna e dunque la produzione. Noi siamo liberali e non keynesiani, però vedere questi trend fa sempre un certo effetto

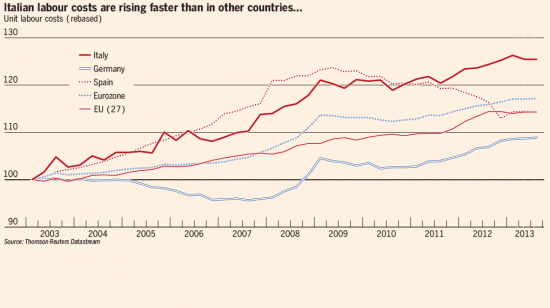

Però dipende sempre da come si osserva un fenomeno. Alla produttività stagnante o decrescente ha fatto da contraltare un incremento del costo unitario del lavoro. Ma com’è possibile, probabilmente ci domanderete? Semplice il costo unitario del lavoro per unità di prodotto altro non è che l’inverso della produttività del lavoro. È chiaro che se il valore aggiunto decresce e i salari restano fermi, la loro incidenza aumenterà e così pure il costo del lavoro. Considerato che i salari italiani sono alti ma non da record mondiale, l’unica cosa che possiamo dire senza offendere la dignità dei lavoratori è che il sistema produttivo è inefficiente. Questo, però,comporterebbe l’apertura di un altro dibattito sulla qualità e sulla quantità degli investimenti (anche in formazione della forza-lavoro) e sul carico fiscale che rende una manodopera di per sé non eccessivamente costosa meno competitiva. Lecito anche criticare la scelta, in alcuni casi, di concentrarsi su produzioni a basso valore aggiunto che ormai non reggono il confronto sul mercato.

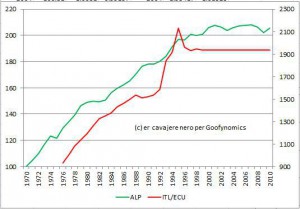

Questo, infine, è il grafico elaborato tre anni fa per il sito del professor Alberto Bagnai, il più caustico critico accademico dell’euro. Secondo le sue valutazioni, il ritorno nel serpentone monetario (antesignano dell’euro) nel 1996 con conseguente rivalutazione della lira ha di fatto determinato una stasi della produttività. In rosso, infatti, c’è il cambio lira/ecu (poi diventato euro) e in verde la produttività media del lavoro. Con minor flessibilità monetaria l’economia, conclude Bagnai, ha perso slancio perché le esportazioni sono diminuite e il tentato recupero di competitività ha penalizzato la parte del lavoro frenando la domanda interna. Insomma, il vincolo che l’Italia si è dato sarebbe una sciagura, soprattutto per la classe operaia. Il post è ottimamente argomentato e vi consigliamo di leggerlo.

Conclusioni

L’analisi che abbiamo cercato di condurre può sintetizzarsi, pertanto, in alcuni punti fondamentali che ci consentiranno di orientarci meglio quando sentiremo parlare di collegare le retribuzioni alla produttività. Nell’ordine:

- Una nuova legge sulla rappresentanza. È quella che, secondo molti, serve per consentire a imprese e sindacato di mettersi al tavolo per rinnovare i contratti senza che il totem degli aumenti retributivi, dei diritti acquisiti, dello «sfruttamento perpetrato dal neoliberismo» impedisca un confronto sereno. Allo stesso modo, a livello territoriale e aziendale occorre semplificare la catena della rappresentanza anche per evitare che un determinato numero di lavoratori trascorra le giornate a parlare di politica senza guadagnarsi lo stipendio.

- Una nuova formula per i salari. Lo scopo principale della semplificazione delle relazioni industriali è favorire la preponderanza del secondo livello di contrattazione, quello aziendale, rispetto al primo, quello nazionale. Modulando gli schemi retributivi azienda per azienda si possono ottenere deroghe, flessibilità (il demansionamento con il Jobs Act è possibile) e nuove forme di compensazione anche sotto forma di welfare. E soprattutto si può pensare che una paga base minore possa essere successivamente ricompensata attraverso gli incrementi di valore aggiunto e di quota profitto che la forza lavoro ha contribuito a raggiungere.

- Certezze e dubbi. La certezza è il caso FCA: il successo dei modelli Fiat Chrysler è stato tradotto in sensibili premi di produzione per le maestranze degli stabilimenti italiani. Il dubbio, anzi i dubbi, sono rappresentati da quello che potrebbe accadere nel caso in cui la sorte sia avversa. Soprattutto perché ci sembra che l’Italia non sia culturalmente preparata all’accettazione di questo nuovo paradigma.

Non possiamo non porci in ultima istanza la domanda «che ne sarà del lavoro?». Se partiamo da una logica keynesiana e dunque di incentivazione (anche statale) della domanda aggregata interna, allora collegare salari e produttività sarebbe una scelta negativa perché, come abbiamo visto, la produttività aumenta quando il lavoratore non perde tempo e si dà una mossa a fare più in fretta o meglio un determinato compito. Un aumento dell’occupazione è di per sé un decremento della produttività nazionale se il valore aggiunto non cresce proporzionalmente al maggior numero di persone impiegate. Tale considerazione legittima le intemerate della Cgil di Susanna Camusso e della Fiom di Maurizio Landini, ideologicamente legati al vecchio modello dell’operaio-massa poco qualificato e quindi sostituibile nelle sue funzioni. A queste argomentazioni abbiamo già risposto con i post firmati da Angelo Pasquarella come questo e come quest’altro.

Non possiamo non porci in ultima istanza la domanda «che ne sarà del lavoro?». Se partiamo da una logica keynesiana e dunque di incentivazione (anche statale) della domanda aggregata interna, allora collegare salari e produttività sarebbe una scelta negativa perché, come abbiamo visto, la produttività aumenta quando il lavoratore non perde tempo e si dà una mossa a fare più in fretta o meglio un determinato compito. Un aumento dell’occupazione è di per sé un decremento della produttività nazionale se il valore aggiunto non cresce proporzionalmente al maggior numero di persone impiegate. Tale considerazione legittima le intemerate della Cgil di Susanna Camusso e della Fiom di Maurizio Landini, ideologicamente legati al vecchio modello dell’operaio-massa poco qualificato e quindi sostituibile nelle sue funzioni. A queste argomentazioni abbiamo già risposto con i post firmati da Angelo Pasquarella come questo e come quest’altro.

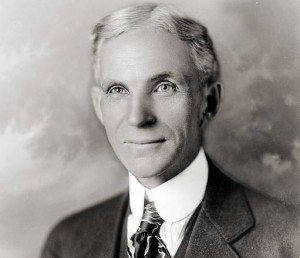

Proprio le riflessioni di Pasquarella sul modello partecipativo, sul lavoratore che è parte integrante dello sviluppo dell’azienda e in qualche modo ne è corresponsabile ci inducono ad accomiatarci con una provocazione. I premi di produzione, il welfare per i dipendenti e la responsabilizzazione delle maestranze all’interno del processo produttivo non sono una novità in assoluto. Lo facevano anche Henry Ford (nella foto a fianco), Adriano Olivetti e l’avvocato Agnelli. Solo che in un’economia capitalistica il valore del lavoro è dato dall’incrocio tra domanda e offerta, cioè dall’incontro più conveniente tra quanto è disposto a pagare chi assume e quanto ritiene di dover ricevere chi viene assunto. La globalizzazione, aprendo mercati a bassissimo costo della manodopera, ha di fatto comportato una svalutazione del lavoro in Occidente, anche perché non è pensabile che l’Ovest possa produrre solo beni ad alto valore aggiunto che compensano la minore competitività in termini di costi delle maestranze. Si è passati così ad una nuova formulazione delle retribuzioni stesse: esse potrebbero diventare funzione della produttività, cioè del fatturato. «Ti pago in base a quello che vendo» potrebbe diventare una parola familiare. I giovani giornalisti (per quanto l’informazione sia un servizio e non un prodotto; ndr) che lavorano su Internet stanno già sperimentando questa nuova modalità: negli Usa, infatti, alcuni compensi sono legati a quanto un articolo vien visto su Internet, a quanto viene condiviso e a quanti clic produce sui banner in pagina.

Proprio le riflessioni di Pasquarella sul modello partecipativo, sul lavoratore che è parte integrante dello sviluppo dell’azienda e in qualche modo ne è corresponsabile ci inducono ad accomiatarci con una provocazione. I premi di produzione, il welfare per i dipendenti e la responsabilizzazione delle maestranze all’interno del processo produttivo non sono una novità in assoluto. Lo facevano anche Henry Ford (nella foto a fianco), Adriano Olivetti e l’avvocato Agnelli. Solo che in un’economia capitalistica il valore del lavoro è dato dall’incrocio tra domanda e offerta, cioè dall’incontro più conveniente tra quanto è disposto a pagare chi assume e quanto ritiene di dover ricevere chi viene assunto. La globalizzazione, aprendo mercati a bassissimo costo della manodopera, ha di fatto comportato una svalutazione del lavoro in Occidente, anche perché non è pensabile che l’Ovest possa produrre solo beni ad alto valore aggiunto che compensano la minore competitività in termini di costi delle maestranze. Si è passati così ad una nuova formulazione delle retribuzioni stesse: esse potrebbero diventare funzione della produttività, cioè del fatturato. «Ti pago in base a quello che vendo» potrebbe diventare una parola familiare. I giovani giornalisti (per quanto l’informazione sia un servizio e non un prodotto; ndr) che lavorano su Internet stanno già sperimentando questa nuova modalità: negli Usa, infatti, alcuni compensi sono legati a quanto un articolo vien visto su Internet, a quanto viene condiviso e a quanti clic produce sui banner in pagina.

Se il nuovo modello di organizzazione della produzione comporta che il lavoratore sia compartecipe del rischio di impresa, allora sarà necessario costruirgli intorno un ecosistema che gli consenta anche di assicurarsi in tutto o in parte (allo stesso modo degli azionisti e dei manager). E, poiché le assicurazioni hanno un prezzo, un dato è certo: non ci si possono più permettere un sistema fiscale e un sistema previdenziale con lo sguardo rivolto verso l’Ottocento.

Wall & Street