Quanto (ci) costa la Brexit

Tutti pagheremo il conto della Brexit. Oggi la Gran Bretagna ha consegnato al presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, la lettera con la quale invoca l’articolo 50 del Trattato dell’Unione dando il via alla formale secessione dall’Unione europea. Il premier Theresa May nella missiva ha sottolineato che Londra non farà più parte del mercato unico e che è «necessario concordare le condizioni della nostra futura partnership contemporaneamente a quelle del nostro ritiro dall’Ue». Tuttavia, ha aggiunto, «se lasceremo l’Ue senza un accordo, la nostra posizione di base è che dovremo commerciare alle condizioni fissate dal Wto (Organizzazione mondiale del commercio)», mentre «in termini di sicurezza, il fallimento del tentativo di raggiungere un accordo significherebbe che la nostra cooperazione nella lotta contro il crimine e contro il terrorismo ne sarebbe indebolita». Dobbiamo, perciò, necessariamente capire quanto ci costerà la Brexit in termini economici e che ricadute avrà sulle nostre vite questa decisione epocale. Per l’Italia, come abbiamo sottolineato di recente, è anche un’opportunità di attrarre sia le istituzioni finanziarie, che sceglieranno una nuova sede nell’Ue, sia quei Paperoni esteri che vorranno prendere la loro residenza in Europa.

Cominciamo, però, dalle note dolenti. Innanzitutto, il nostro Paese rischia una stangata stimata tra i 3,2 e i 4 miliardi di euro nel biennio 2019-2020, cioè grosso modo la «manovrina» pari allo 0,2% di Pil che il governo si appresta a varare. L’unica cosa che resta da stabilire sarà la modalità con cui saldare la parcella: più tasse oppure meno investimenti.

«L’assenza di un accordo con Londra avrebbe conseguenze ancor più gravi», ha spiegato Michel Barnier, capo negoziatore della secessione britannica per conto della Commissione Ue alludendo alla possibilità di una hard Brexit. Le analisi fanno riferimento a uno studio pubblicato dall’Istituto Jacques Delors che esamina le conseguenze della Brexit a seconda dei differenti scenari possibili. Bruxelles punta a far rispettare al governo britannico gli accordi di compartecipazione al bilancio Ue fino al 2020 nonostante l’uscita sia calendarizzata per l’anno precedente. Il vero problema, però, è cosa accadrà con la successiva programmazione settennale 2021-2027. Alle casse comunitarie verranno meno 10 miliardi di euro di contributi netti all’anno (17 miliardi includendo gli investimenti in Gran Bretagna). Non sono bruscolini perché corrispondono al 20% delle dotazioni dei fondi di coesione, al 20% della politica agricola comunitaria o all’intero stanziamento annuale per i programmi Erasmus.

La ricerca dell’Istituto Jacques Delors prefigura sostanzialmente tre possibilità: copertura dell’ammanco, taglio del budget o una sintesi delle prime due. Nel primo caso, se non si volessero tagliare gli investimenti, bisognerebbe aumentare di 17 miliardi di euro (119 miliardi in 7 anni), come detto, il bilancio dell’Ue a 27 tramite i due canali standard di finanziamento: i contributi dei singoli Stati sulla base del Pil e la compartecipazione al gettito Iva. Questo vorrebbe dire che gli Stati come Germania, Francia e Italia dovrebbero versare da un minimo del 10 a un massimo del 25% in più di quanto facciano oggi. Roma gira ogni anno circa 17 miliardi a Bruxelles: la spesa potrebbe perciò aumentare da 1,7 miliardi annui fino a 4 miliardi circa.

Se, invece, il bilancio fosse ridotto, la spesa sarebbe minore, ma anche i programmi di investimento – come visto – subirebbero un taglio non indifferente. Se poi Londra decidesse di non onorare gli impegni fino al 2020, sarebbero a rischio anche i fondi di coesione di questa tornata che, in molti casi, non sono stati impegnati per via della programmazione effettuata all’ultimo minuto (soprattutto nel nostro Paese). Insomma, quei 3-4 miliardi potrebbero mancare all’appello prima di quanto si possa immaginare e le Regioni (Lombardia e Veneto in testa) già se ne preoccupano.

L’impatto sui conti pubblici dell’Italia a seguito della Brexit «è tutto da vedere, perché nell’ambito del negoziato bisognerà anche rivedere tutte le questioni relative al bilancio europeo, che in ogni caso richiede riforme», ha affermato il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che oggi è a Londra proprio per sponsorizzare l’Italia e, in particolare Milano, come succedaneo della capitale britannica nell’Europa che verrà. «Siamo qui per spiegare che l’Italia e Milano possono essere un’opportunità per l’Europa e anche per il Regno Unito», ha aggiunto il ministro, ricordando le iniziative del governo per attrarre gli investitori esteri, come quella che ha portato all’introduzione «di maggiori tagli di tasse per rendere più convenienti per le imprese investire nel nostro Paese».

L’impatto sui conti pubblici dell’Italia a seguito della Brexit «è tutto da vedere, perché nell’ambito del negoziato bisognerà anche rivedere tutte le questioni relative al bilancio europeo, che in ogni caso richiede riforme», ha affermato il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che oggi è a Londra proprio per sponsorizzare l’Italia e, in particolare Milano, come succedaneo della capitale britannica nell’Europa che verrà. «Siamo qui per spiegare che l’Italia e Milano possono essere un’opportunità per l’Europa e anche per il Regno Unito», ha aggiunto il ministro, ricordando le iniziative del governo per attrarre gli investitori esteri, come quella che ha portato all’introduzione «di maggiori tagli di tasse per rendere più convenienti per le imprese investire nel nostro Paese».

Ovviamente, Londra non starà a guardare e May pensa già a misure attrattive dei capitali come un taglio alla corporate income tax. Basterà? «È evidente che le imprese non possano vivere nel dubbio, per questo, anche accettando di convivere con un tax rate meno conveniente, preferiranno rivolgersi a Paesi dove ci sono regole certe piuttosto che agire nell’ignoto», commenta Paolo Besio, partner di Bernoni Grant Thornton ed esperto di fiscalità internazionale aggiungendo che «sarà difficile che, alla fine di questo processo, la Gran Bretagna possa diventare un paradiso fiscale, c’è l’ipotesi di far scendere la tassazione dal 20% al 17% entro il 2020 ma cosa succederà dopo non è ancora dato sapere. In ogni caso stiamo parlando di un livello ancora elevato rispetto ad altri Paesi “concorrenti” come l’Irlanda».

Ovviamente, Londra non starà a guardare e May pensa già a misure attrattive dei capitali come un taglio alla corporate income tax. Basterà? «È evidente che le imprese non possano vivere nel dubbio, per questo, anche accettando di convivere con un tax rate meno conveniente, preferiranno rivolgersi a Paesi dove ci sono regole certe piuttosto che agire nell’ignoto», commenta Paolo Besio, partner di Bernoni Grant Thornton ed esperto di fiscalità internazionale aggiungendo che «sarà difficile che, alla fine di questo processo, la Gran Bretagna possa diventare un paradiso fiscale, c’è l’ipotesi di far scendere la tassazione dal 20% al 17% entro il 2020 ma cosa succederà dopo non è ancora dato sapere. In ogni caso stiamo parlando di un livello ancora elevato rispetto ad altri Paesi “concorrenti” come l’Irlanda».

Secondo la Commissione europea, i negoziati per la Brexit dovrebbero contemplare il pagamento da parte di Londra della compartecipazione ai fondi europei fino al 2020 più le pensioni dei funzionari britannici che hanno lavorato per l’Unione durante il periodo di adesione alla Comunità. Le stime, tuttavia non confermate ufficialmente, porterebbero il conto del divorzio a 60 miliardi di euro. Una cifra che la Gran Bretagna non ha nessuna voglia di sborsare.

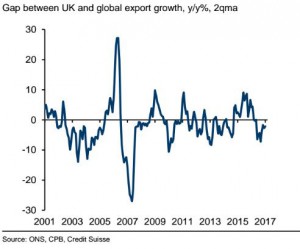

Non sarà di sicuro un percorso facile per la Gran Bretagna, come si vede in questo grafico tratto da un report di Credit Suisse. Le esportazioni britanniche sono cresciute meno rispetto al commercio globale. Eppure dal referendum del 27 giugno la sterlina si è svalutata del 12,5 per cento. Ora i britannici stanno cominciando anche a conoscere l’inflazione, dovuta soprattutto alla risalita dei prezzi petroliferi. Ma quando il deprezzamento della sterlina si farà sentire, sarà difficile non incrementare in misura proporzionale i prezzi alla produzione salvo attuare una politica di fortissima moderazione salariale. Difficilmente praticabile in un’economia in cui industria e agricoltura contano meno del 20% del Pil e il resto è soprattutto servizi finanziari. È comunque troppo presto per sbilanciarsi: c’è da sperare che la Gran Bretagna resti forte. sarebbe positivo anche per l’economia italiana.

Non sarà di sicuro un percorso facile per la Gran Bretagna, come si vede in questo grafico tratto da un report di Credit Suisse. Le esportazioni britanniche sono cresciute meno rispetto al commercio globale. Eppure dal referendum del 27 giugno la sterlina si è svalutata del 12,5 per cento. Ora i britannici stanno cominciando anche a conoscere l’inflazione, dovuta soprattutto alla risalita dei prezzi petroliferi. Ma quando il deprezzamento della sterlina si farà sentire, sarà difficile non incrementare in misura proporzionale i prezzi alla produzione salvo attuare una politica di fortissima moderazione salariale. Difficilmente praticabile in un’economia in cui industria e agricoltura contano meno del 20% del Pil e il resto è soprattutto servizi finanziari. È comunque troppo presto per sbilanciarsi: c’è da sperare che la Gran Bretagna resti forte. sarebbe positivo anche per l’economia italiana.

Wall & Street