L’arte di Mounir Fatmi mostra il dialogo fra religione, scienza e le ambivalenze del linguaggio. A Milano le sue installazioni raccontano il potere ingannevole di certa cultura.

La galleria Officine dell’Immagine di Milano ha inaugurato la nuova sede di via Carlo Vittadini 11, ospitando la più ampia personale mai realizzata in Italia di Mounir Fatmi (Tangeri, Marocco, 1970), ed aperta fino al 7 gennaio.

La galleria Officine dell’Immagine di Milano ha inaugurato la nuova sede di via Carlo Vittadini 11, ospitando la più ampia personale mai realizzata in Italia di Mounir Fatmi (Tangeri, Marocco, 1970), ed aperta fino al 7 gennaio.

Molto noto a livello internazionale, Mounir Fatmi è tra i protagonisti dell’attuale Biennale di Venezia con una doppia partecipazione al Padiglione Tunisino, all’interno della mostra “The Absence of Paths”, e al NSK State Pavilion. Chiamato a esporre in prestigiosi musei come il Centre Georges Pompidou, il Brooklyn Museum, il Victoria & Albert Museum, il Mori Art Museum di Tokyo, o il MAXXI di Roma, i suoi lavori fanno parte di grandi collezioni pubbliche come quelle dello Stedelijk Museum di Amsterdam, la Fondation Louis Vuitton pour la création di Parigi o il Mathaf, Arab Museum of Modern Art di Doha. Artista poliedrico, Mounir Fatmi si relaziona costantemente con temi di attualità come l’identità, la multiculturalità, le ambiguità del potere e della violenza.  Negli anni è riuscito a rinnovarsi costantemente, esplorando una molteplice varietà di linguaggi stilistici che vanno dal video all’installazione, dalla fotografia alla performance. Il suo è un percorso narrativo che oltre a confermare una notevole abilità lessicale, miscela ingredienti personali a testimonianze del reale, tracciando importanti passaggi della storia contemporanea.

Negli anni è riuscito a rinnovarsi costantemente, esplorando una molteplice varietà di linguaggi stilistici che vanno dal video all’installazione, dalla fotografia alla performance. Il suo è un percorso narrativo che oltre a confermare una notevole abilità lessicale, miscela ingredienti personali a testimonianze del reale, tracciando importanti passaggi della storia contemporanea.

La mostra milanese, dal titolo “Transition State”, ripercorre i tratti distintivi della sua vasta sintesi poetica, ponendo l’accento sul concetto di “ibridazione” culturale, una combinazione di preconcetti e stereotipi svelati e poi screditati, che rafforzano una visione d’insieme costruita sul dialogo fra religione, scienza, le ambivalenze del linguaggio e quanto queste si trasformino nel corso della storia. Un chiaro esempio del potere del linguaggio sulla verità è Martyrs, un dittico realizzato su neri pannelli di legno, la cui superficie è tagliata da una moltitudine di linee che sembrano muoversi come ferite sulla pelle di un corpo. L’emblematico titolo gioca sulle varianti semantiche di questa parola che, nel corso della storia, hanno trasformato il suo significato. Dall’antico greco martus “testimone”, a colui che sacrifica se stesso in nome della fede, fino ad arrivare all’accezione di oggi, quando viene erroneamente affiancato al concetto di kamikaze. Il tema del martirio torna anche nel video The Silence of Saint Peter Martyr (2011), con protagonista San Pietro Martire, anche noto come Pietro da Verona, un prete del XIII secolo appartenente all’Ordine dei Domenicani, che fu giustiziato atrocemente a causa della sua forte opposizione agli eretici. La quiete della scena, che ve

cui superficie è tagliata da una moltitudine di linee che sembrano muoversi come ferite sulla pelle di un corpo. L’emblematico titolo gioca sulle varianti semantiche di questa parola che, nel corso della storia, hanno trasformato il suo significato. Dall’antico greco martus “testimone”, a colui che sacrifica se stesso in nome della fede, fino ad arrivare all’accezione di oggi, quando viene erroneamente affiancato al concetto di kamikaze. Il tema del martirio torna anche nel video The Silence of Saint Peter Martyr (2011), con protagonista San Pietro Martire, anche noto come Pietro da Verona, un prete del XIII secolo appartenente all’Ordine dei Domenicani, che fu giustiziato atrocemente a causa della sua forte opposizione agli eretici. La quiete della scena, che ve de il soggetto muovere lentamente il dito mimando il pacifico gesto del silenzio, si contrappone violentemente all’audio del video stesso, un sottofondo disturbante e aggressivo. L’ispirazione di materia religiosa si riconferma nella serie fotografica Blinding Light (2013), un progetto che vede la manipolazione sia concettuale che visiva della cosiddetta “Guarigione del Diacono Giustiniano”, un miracolo immortalato anche in un noto dipinto del Beato Angelico.

de il soggetto muovere lentamente il dito mimando il pacifico gesto del silenzio, si contrappone violentemente all’audio del video stesso, un sottofondo disturbante e aggressivo. L’ispirazione di materia religiosa si riconferma nella serie fotografica Blinding Light (2013), un progetto che vede la manipolazione sia concettuale che visiva della cosiddetta “Guarigione del Diacono Giustiniano”, un miracolo immortalato anche in un noto dipinto del Beato Angelico.  La storia narra di due santi, Cosma e Damiano – celebri per le loro capacità mediche – che una notte entrarono nella stanza di Giustiniano e gli scambiarono la gamba malata con quella di un etiope appena deceduto. Al risveglio Giustiniano si accorse quindi di avere la gamba destra guarita, ma di colore. Giocata sulle sovrapposizioni fra il dipinto antico e scene di chirurgia odierna, mounir fatmi sorprende per l’abilità lessicale con la quale riesce ad affrontare temi di grande richiamo come l’identità etnica, l’ibridazione e la nozione di diversità con una sorprendete sensibilità culturale. La visione sensoriale dello spettatore viene poi esortata nel video Technologia del 2010, dove il susseguirsi convulso di dettagli geometrici e motivi calligrafici arabi di natura religiosa, danno vita a un processo dal forte carattere ipnotico. Lo sguardo dello spettatore a fatica riesce a resistere, così come anche il suo udito, messo alla prova da suoni stridenti.

La storia narra di due santi, Cosma e Damiano – celebri per le loro capacità mediche – che una notte entrarono nella stanza di Giustiniano e gli scambiarono la gamba malata con quella di un etiope appena deceduto. Al risveglio Giustiniano si accorse quindi di avere la gamba destra guarita, ma di colore. Giocata sulle sovrapposizioni fra il dipinto antico e scene di chirurgia odierna, mounir fatmi sorprende per l’abilità lessicale con la quale riesce ad affrontare temi di grande richiamo come l’identità etnica, l’ibridazione e la nozione di diversità con una sorprendete sensibilità culturale. La visione sensoriale dello spettatore viene poi esortata nel video Technologia del 2010, dove il susseguirsi convulso di dettagli geometrici e motivi calligrafici arabi di natura religiosa, danno vita a un processo dal forte carattere ipnotico. Lo sguardo dello spettatore a fatica riesce a resistere, così come anche il suo udito, messo alla prova da suoni stridenti.  La giustapposizione fra oggetto, il suo utilizzo e il suo significato culturale si conferma centrale nell’installazione Civilization (2013), realizzata semplicemente con un paio di scarpe nere da uomo poste sopra un libro che riporta la scritta “civilization”. Con questi due oggetti, spesso utilizzati come indicatori del livello di civilizzazione delle persone, l’artista marocchino s’interroga sulla seduzione della materialità e sul suo ingannevole potere nella cultura contemporanea.

La giustapposizione fra oggetto, il suo utilizzo e il suo significato culturale si conferma centrale nell’installazione Civilization (2013), realizzata semplicemente con un paio di scarpe nere da uomo poste sopra un libro che riporta la scritta “civilization”. Con questi due oggetti, spesso utilizzati come indicatori del livello di civilizzazione delle persone, l’artista marocchino s’interroga sulla seduzione della materialità e sul suo ingannevole potere nella cultura contemporanea.

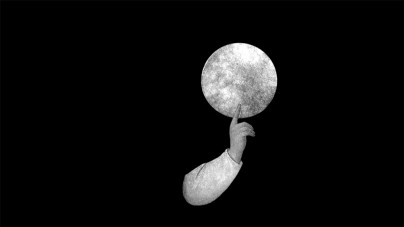

Durante l’inaugurazione di giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 19.00, si è tenuta una performance costruita attorno all’installazione Constructing Illusions, un’opera partecipativa che giocava sugli equilibri fra immaginazione e realtà, concetti che spesso si mescolano fra loro, fino ad arrivare anche a scambiarsi completamente di significato.

Mounir Fatmi è nato a Tangeri (Marocco) nel 1970, attualmente vive e lavora fra Parigi e Tangeri. Al suo attivo ha numerose partecipazioni sia in importanti Musei stranieri, come il Brooklyn Museum, il Victoria & Albert Museum, il Moscow Museum of Modern Art, il Centre Georges Pompidou, il Mori Art Museum di Tokyo, il Mathaf Arab Museum of Modern Art di Doha o il MAXXI di Roma; che in Festival e Biennali, come la Biennale di Venezia, dove partecipa nuovamente anche quest’anno, la Biennale di Sharjah, Dakar, Siviglia, Gwangju e Lione. Fatmi ha inoltre ricevuto numerosi premi come il Cairo Biennial Prize (2010), l’Uriöt Prize, Amsterdam e il Grand Prize Leopold Sedar Senghor della Biennale di Dakar nel 2006. Nel 2013 è stato poi selezionato per il Jameel Prize del Victoria & Albert Museum di Londra.

Carlo Franza