Nostalgia. Modernità di un sentimento dal Rinascimento al Contemporaneo. 120 opere a Palazzo Ducale di Genova

Una grande mostra, senza dubbio, ha per titolo “Nostalgia. Modernità di un sentimento dal Rinascimento al Contemporaneo”, nelle sale dell’Appartamento del Doge a Palazzo Ducale di Genova per esplorare un sentimento

Una grande mostra, senza dubbio, ha per titolo “Nostalgia. Modernità di un sentimento dal Rinascimento al Contemporaneo”, nelle sale dell’Appartamento del Doge a Palazzo Ducale di Genova per esplorare un sentimento ambivalente e dai molteplici significati, attraverso un itinerario tra le arti figurative dal Quattrocento al Contemporaneo. L’esposizione, curata da Matteo Fochessati in collaborazione con Anna Vyazemtseva, è prodotta e realizzata da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e rientra nell’ambito delle iniziative di Genova Capitale Italiana del Libro.

ambivalente e dai molteplici significati, attraverso un itinerario tra le arti figurative dal Quattrocento al Contemporaneo. L’esposizione, curata da Matteo Fochessati in collaborazione con Anna Vyazemtseva, è prodotta e realizzata da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e rientra nell’ambito delle iniziative di Genova Capitale Italiana del Libro.

Oltre centoventi opere -dipinti, sculture, arti decorative, grafica e volumi illustrati- di artisti come Albrecht Dürer, Luca Giordano, Jean Auguste Dominique Ingres, Francesco Hayez, Giovanni Boldini, Giacomo Balla, Giorgio De Chirico, Lucio Fontana, Ives Klein e Anish Kapoor, provenienti da prestigiosi musei e collezioni private italiani e internazionali, saranno le protagoniste di un itinerario diviso in dodici sezioni tematiche, in mostra fino al 1 settembre 2025

Apre il percorso espositivo il prezioso volume della Dissertatio medica de ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ, proveniente dalla Biblioteca dell’Università di Basilea (Svizzera), nella quale l’alsaziano Johannes Hofer, giovane laureando in medicina a Basilea, identificò nel 1688 una nuova patologia clinica, classificando i malesseri fisici e psichici patiti dai soldati svizzeri

dell’Università di Basilea (Svizzera), nella quale l’alsaziano Johannes Hofer, giovane laureando in medicina a Basilea, identificò nel 1688 una nuova patologia clinica, classificando i malesseri fisici e psichici patiti dai soldati svizzeri durante le trasferte militari come conseguenza ed effetto della loro lontananza da casa. Il termine nostalgia – da lui coniato unendo due radici di origine greca, nóstos (ritorno) e algos (dolore) – cominciò tuttavia a perdere progressivamente l’originaria connotazione medica e a far più in generale riferimento, soprattutto a partire dall’Ottocento, a stati di sofferenza determinati da forzati e dolorosi allontanamenti (da qualcosa o da qualcuno) e al disagio che si prova quando, costretti a vivere in un determinato tempo e luogo, si ritorna con struggimento al passato o a un altrove idealizzato. La mostra offre sintonia a un triste evento che vivo per l’amico Vittorio Sgarbi, intellettuale, studioso e collega, avvolto oggi in una depressione terribile. A lui il mio augurio di riprendere presto a vivere nella bellezza. Nostalgia sta a depressione che vuol dire melanconia e caduta nel dolore.

durante le trasferte militari come conseguenza ed effetto della loro lontananza da casa. Il termine nostalgia – da lui coniato unendo due radici di origine greca, nóstos (ritorno) e algos (dolore) – cominciò tuttavia a perdere progressivamente l’originaria connotazione medica e a far più in generale riferimento, soprattutto a partire dall’Ottocento, a stati di sofferenza determinati da forzati e dolorosi allontanamenti (da qualcosa o da qualcuno) e al disagio che si prova quando, costretti a vivere in un determinato tempo e luogo, si ritorna con struggimento al passato o a un altrove idealizzato. La mostra offre sintonia a un triste evento che vivo per l’amico Vittorio Sgarbi, intellettuale, studioso e collega, avvolto oggi in una depressione terribile. A lui il mio augurio di riprendere presto a vivere nella bellezza. Nostalgia sta a depressione che vuol dire melanconia e caduta nel dolore.

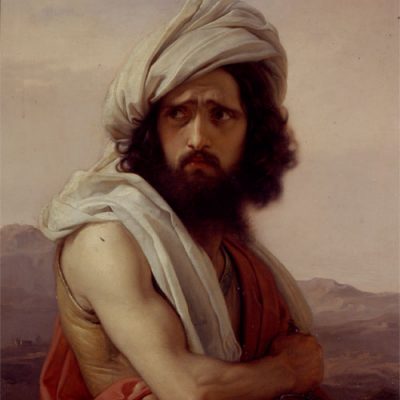

Nonostante l’individuazione di tale sentimento risalga all’età moderna, la nostalgia fu presente nell’antichità nelle figure epiche e mitologiche di Odisseo, Enea, Demetra e Persefone e nei testi poetici e letterari di Dante, Foscolo, Byron, Leopardi e Proust, così come nelle vedute dei ruderi romani di Giovanni Battista Piranesi e nelle opere politiche di Giuseppe Mazzini. Molto spesso il concetto di nostalgia si sovrappone a quello di malinconia, che tuttavia rappresenta una condizione di tristezza patologica la cui definizione, invece, ha un’origine antica e una precisa corrispondenza astrologica, come illustrato in mostra dalla celebre incisione di Albrecht Dürer, Melancolia I (1514), affiancata da alcune versioni moderne di tale sentimento.

tristezza patologica la cui definizione, invece, ha un’origine antica e una precisa corrispondenza astrologica, come illustrato in mostra dalla celebre incisione di Albrecht Dürer, Melancolia I (1514), affiancata da alcune versioni moderne di tale sentimento.

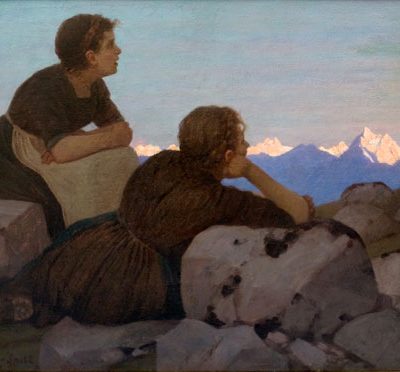

I temi affrontati all’interno della mostra abbracciano le diverse espressioni della nostalgia e oltrepassano il concetto di linearità temporale: la nostalgia di casa, dalla servitù d’Israele in Babilonia ai grandi fenomeni migratori a cavallo tra Otto e Novecento e della contemporaneità; la nostalgia del paradiso che, presente nell’iconografia cristiana medievale e nella tradizione mussulmana, è stata d’ispirazione per l’ideazione di sontuosi giardini e di vedute bucoliche e agresti; la nostalgia del classico, alimentata dal vedutismo settecentesco e dalle rovine all’epoca del Grand Tour, fonte poi di ispirazione artistica per le ricerche espressive degli anni tra le due guerre; la nostalgia nell’età della propaganda, dalle esperienze del nazionalismo romantico a cavallo tra Otto e Novecento all’artificiosa narrazione storica delle ideologie totalitarie, contraddistinta dall’avversione verso la modernità e dall’aspirazione a guardare a un passato idealizzato; la nostalgia dell’antico con l’attrazione di alcuni eccentrici personaggi, tra cui Frederick Stibbert e Evan Mackenzie, verso modelli di gusto di epoche lontane; la nostalgia dell’altrove, connesso al fenomeno dell’esotismo, ispirato dal mistero di terre ignote e lontane; gli sguardi della nostalgia interpretati dalle espressioni femminili per gli affetti perduti o per esperienze esistenziali irrimediabilmente legate al passato; la nostalgia della felicità: struggimento per un tempo che rimanda ai ricordi dell’infanzia e, più in generale, a sereni istanti del nostro vissuto; la nostalgia dell’infinito, quel particolare sentimento che, scaturito in epoca romantica nell’incontro con la grandiosità della natura e del cosmo, ha continuato a ispirare sino ai giorni nostri l’appassionato dialogo tra l’uomo e la grandiosità dell’universo.

d’ispirazione per l’ideazione di sontuosi giardini e di vedute bucoliche e agresti; la nostalgia del classico, alimentata dal vedutismo settecentesco e dalle rovine all’epoca del Grand Tour, fonte poi di ispirazione artistica per le ricerche espressive degli anni tra le due guerre; la nostalgia nell’età della propaganda, dalle esperienze del nazionalismo romantico a cavallo tra Otto e Novecento all’artificiosa narrazione storica delle ideologie totalitarie, contraddistinta dall’avversione verso la modernità e dall’aspirazione a guardare a un passato idealizzato; la nostalgia dell’antico con l’attrazione di alcuni eccentrici personaggi, tra cui Frederick Stibbert e Evan Mackenzie, verso modelli di gusto di epoche lontane; la nostalgia dell’altrove, connesso al fenomeno dell’esotismo, ispirato dal mistero di terre ignote e lontane; gli sguardi della nostalgia interpretati dalle espressioni femminili per gli affetti perduti o per esperienze esistenziali irrimediabilmente legate al passato; la nostalgia della felicità: struggimento per un tempo che rimanda ai ricordi dell’infanzia e, più in generale, a sereni istanti del nostro vissuto; la nostalgia dell’infinito, quel particolare sentimento che, scaturito in epoca romantica nell’incontro con la grandiosità della natura e del cosmo, ha continuato a ispirare sino ai giorni nostri l’appassionato dialogo tra l’uomo e la grandiosità dell’universo.

Tra gli artisti in mostra: Giacomo Balla, Pompeo Batoni, Benedetto Bembo, Leonardo Bistolfi, Amedeo Bocchi, Giovanni Boldini, Frank William Brangwyn, Armando Brasini, Jan Bruegel il Giovane, Anselmo Bucci, Michele Busiri Vici, Giacomo Antonio Caimi, Duilio Cambellotti, Felice Carena, Athos Casarini, Gisberto Ceracchini, Galileo Chini, Sexto Canegallo, Gino e Adolfo Coppedè, Giorgio De Chirico, Evelyn De Morgan, Fortunato Depero, Filippo De Pisis, Luigi De Servi, Gustave Doré, Albrecht Dűrer, Ferruccio Ferrazzi, Lucio Fontana, Raffaello Gambogi, Pietro Gaudenzi, Franco Gentilini, Luca Giordano, Francesco Hayez, Florence Henri, Jean Auguste Dominique Ingres, Boris Iofan, Yves Klein, Anish Kapoor, Edwyn L. Lutyens, Tammar Luxoro, Antonio Maraini, Pompeo Mariani, Arturo Martini, Emile René Ménard, Domenico Morelli, Gerhard Munthe, Arturo Nathan, Adrian Paci, Renato Paresce, Alberto Pasini, Giovanni Battista Piranesi, Gio Ponti, Gregorio Prieto, RAM (Ruggero Alfredo Michahelles), Ivo Saliger, Giulio Aristide Sartorio, Ruggero Savinio, Ettore Spalletti, Ettore Tito, Giacomo Trècourt.

Carlo Franza